世界最大級のバーチャルタレント事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバー株式会社。自社アプリ「ホロプラス」を中心に、ファンの推し活を支えるプラットフォームについて戦略の舵取りを担うのが、プラットフォーム部部長の藤田リアナさんです。 経営コンサルタントから始まり、動画事業の会社立ち上げや、様々な事業開発の経験を経てカバーへと至った藤田さん。独自のキャリアパスを通じて培われた視点から見る、VTuberコンテンツがもたらす可能性と、プラットフォーム戦略の未来について伺いました。

「ファンを次の未体験へ導く」ホロライブのサービスを統合する包括的プラットフォーム構想とは

ーまず初めに、プラットフォーム部の現在の取り組みについて教えていただけますか?

プラットフォーム部では、「ホロプラス」というホロライブプロダクション公式アプリの開発・運用を行っています。2023年8月にリリースし、タレントの配信スケジュールが一目で分かるほか、推しタレントに特化して情報を収集できる機能などがあります。

アプリ限定のコンテンツも提供しており、各種大型イベントと連携した独自の情報発信など、初心者からコアなファンの方までお楽しみいただける施策を実施しています。

また、公式ファンコミュニティも特徴の一つですね。アプリ内では、ファンの皆さんが配信・ライブの感想やグッズの購入報告について投稿したり、おすすめのコンテンツを共有しあったりと盛んに交流されています。公式がコミュニティを運営することで、安心して「共感でつながる交流」をお楽しみいただけます。

ー推し活をサポートする機能が多く実装されていますね。そんな「ホロプラス」を中心とした新たなプラットフォーム構想を打ち出したと伺いました。

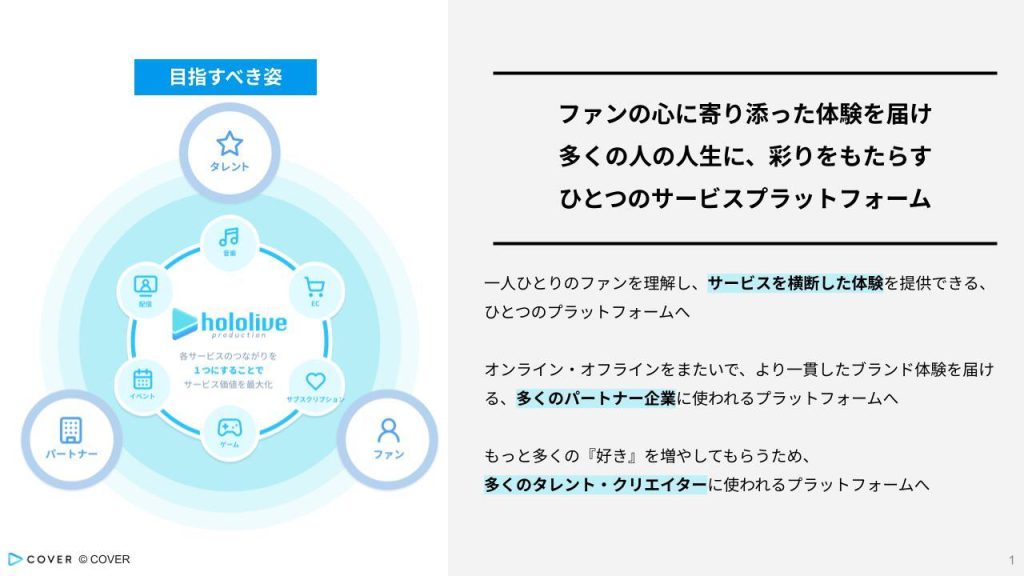

「ファンを次の未体験へ導く つながるプラットフォーム」というテーマを掲げ、長期で取り組むプラットフォーム構想を昨年末に打ち出しました。ホロプラスを起点として、ユーザーがホロライブプロダクションに関連する様々なサービスやコンテンツに簡単にアクセスできる体験を作りたいと考えています。

現在は関連サービスが個別に存在しているため、ユーザーが情報収集し、楽しむためには、複数のサイトやアプリを行き来する必要があります。これらを統合することでユーザーの負担を減らし、よりシームレスな体験を提供することが目標です。

構想に向けた第一ステップとして、現在はアプリやサービスを利用するための共通ID「ホロライブアカウント」によるサービス連携に取り組んでいます。ホロライブアカウントで各サービスがログインできるようになれば、ユーザーにとっては個別のログインの煩わしさが軽減され、運営としてはユーザーの行動がより詳細に把握できるようになり、さらにサービスを横断した体験の提供ができるようになります。

ーホロライブプロダクションに関連するサービスを一つのプラットフォームやアカウントに集約するという構想なのですね。それらが実現することで、ユーザーはどのような体験が得られるのでしょうか?

プラットフォームで集約される、ユーザーの行動履歴やプロフィール情報などのデータを活用すれば、一人ひとりの趣味嗜好に合わせたパーソナライズ体験の提供が実現できます。購買履歴やマイ推し設定などのデータを基に、各個人の行動パターンに応じた情報の最適化を行えば、ユーザーは自分に最も関連性の高い情報へ簡単にアクセスできるようになりますし、近しい趣向のユーザーセグメントに合わせたキャンペーン情報を提供したりすることも可能になります。

具体的にはまだこれから検証を重ねていきますが、例えば、ライブに行ったら現地にチェックインして、マイページ情報を交換して友達が増えたり、グッズがマイレージでちょっとお得になったり、ライブ後にタレントに感想を伝えたり、といった一つのホロライブとして一貫した体験が提供できるプラットフォームを構築していきたいと思っています。

ープラットフォーム構想を通して目指している世界や、長期的なロードマップがあれば教えてください。

「押し付けがましくなく、気の利いた、いつもそばにいる存在のようなプラットフォーム」という目指すべき世界観のもと、ファン、タレント、パートナー企業の三方良しのサービスを目標としています。

ロードマップとしては、まずは基盤となるホロライブアカウントの整備と既存サービスの統合から始め、次にパーソナライゼーション機能の強化、さらにパートナー企業向けの管理画面や分析ツールの提供へと進めるイメージですね。

まずは自社のVTuberを中心としたサービスを確立した後、将来的には様々な企業や業界に広げていくことで、より広いエコシステムを構築でき、持続可能なプラットフォームとして確立できると思っています。

このような未来を実現するためにも、ユーザー体験の向上を第一に考え、まずは泥臭く一つひとつの機能を確実に丁寧に実装し、着実に機能を充実化することで、長く愛用してもらえるアプリとなり、ビジネスの持続的な成長を目指したいですね。

事業会社立ち上げや、多様な事業開発の経験を経てカバーのプラットフォーム事業へ挑む

ープラットフォーム部へ昨年10月に参画された藤田さんですが、それまでのキャリアについてお話いただけますか?

新卒では現在のPwCに入り、主に管理会計の領域で日本の大手企業のシステム構築から入り、組織変更、子会社買収などの企業経営のサポートをしていました。その後、自分の好きな分野であるエンターテイメント業界で働きたいと考え、ソーシャルゲームの会社へと転職しました。

2015年頃、投資家さんから渡された100万円を元手に、動画事業を主軸としたスタートアップの立ち上げをしました。当時はスタートアップ業界の中で動画コンテンツがスマホで主流になるという考えが広がり始めていましたが、動画がテレビに取って代わるという考えは一部の投資家しか持っていませんでした。そのような状況の中、社員採用から始め、初期の資金調達を行い、タレントマネジメントや動画制作会社との合弁事業を作っていきました。

その後、会社が100人規模になり、シリーズCの資金調達やバックオフィス業務が一段落したタイミングで、自分が事業を担いたいという思いが強くなり、再びコンサルティング会社に戻り、新規事業戦略を担当しました。その後、メルカリ社に転職し、事業開発やマーケティング、他社プラットフォーム企業とのアライアンス提携を行っていました。

ー前職では合同会社DMM.comで現在のカバーでのプラットフォーム事業にも繋がる役職に就かれたと伺いました。

前職のDMMでは、事業企画やマーケティング本部の副本部長を経て、COO直下で事業開発を行うチャンスを得ました。そこでプラットフォームの成長促進に向けた事業開発に取り組みました。

DMMには「DMM英会話」「DMMブックス」など多くのサービスがありますが、それらは横の連携ができておらずバラバラに存在している状態でした。そこで、それらのサービスを横断したプラットフォームとしての横断機能の企画やプロジェクトをリードしました。また、プラットフォームの成長を図るための入り口として、動画サブスクリプションサービスの事業開発を担い、DMMのサービスの多様な入り口を活用し、ユーザーをプラットフォーム全体に流すために、多様なグロースハック施策を打ちました。

DMMでの経験をはじめ、これまでの様々な業種・業界で事業開発に携わってきた経験が、現在カバーでのプラットフォーム事業に活きていると感じます。

ーカバーとの出会いのきっかけや、入社を決めた理由を教えてください。

DMMを退職後、エンターテイメント領域で仕事をするか、様々な会社でコンサルティングをしようかと考えていた時期に、ホロプラスとの出会いがありました。

グローバルでユーザーを抱えているサービスの中でも、ホロプラスはファンのニーズを的確に捉えて、ニッチな領域にしっかりとリーチできている点が非常に優れていると感じました。

そこで、最初はホロプラスについて詳しく聞き出したいと思い、プロダクト責任者との面談に参加しました。話を聞いているうちに、この熱量の高いファンプールに魅了されたこと、日本発でグローバルビジネスに挑戦できる状況が整い、まさに今こそチャレンジできる面白い時期だと感じたことが、カバーに参画した大きな理由です。

ーグローバルにおけるプラットフォームの役割について、どのような戦略や展望を持っていますか?

以前、エンターテイメント業界のグローバル企業で経営企画を担当していた頃、海外子会社の方から「日本で流行っているものが簡単に海外で流行るわけがない、アメリカで上手くいくわけがない」というような言い方をされた経験があり、グローバル展開の難しさを実感していました。海外企業の交渉力やスタンスなど、日本人とは明らかな違いがあると感じ、海外でビジネスを展開する厳しさを痛感しましたね。

近年は世界規模のアニメ市場が成長し、VTuber事業でようやく日本発のグローバルビジネスに挑戦できるようになったと実感しています。

その上で、カバーが世界に愛されるカルチャーを創造できるかどうかは、ここ数年が重要な時期だと思います。現状カバーではデータドリブンなアプローチが十分でないなか、プラットフォーム部にはデータ活用を推進し、支えていく役割があります。国によって需要は異なりますし、購買行動や生活様式、推し活のスタイルも様々です。そうした背景の中で、各国のデータを把握し、ユーザーセグメントに合わせた施策や機能を考えられるようになることは理想的ですね。

「オタク文化の世界的変革を目指して」プラットフォーム構想で切り拓く新たなカルチャーの可能性

ープラットフォーム部の働き方について教えてください。また部のカルチャーについてもご紹介いただけますか?

現在プラットフォーム部には50人程度が所属し、週1日出社を基本としつつ、リモートワークではバーチャルオフィス「Gather」を活用しています。そこにはバーチャルな座席や会議室があり、ドットイラストのUIでゲームのように操作ができる仕組みになっています。プラットフォーム部では全社会議の際も、「Gather」に集まってチーム全員で視聴したりと、リモート勤務でありながらオフィスで働いているような感覚で仕事ができる環境を整えています。

ーどのような方がプラットフォーム部に向いていますか?また、業務を通じてどのような技術的な経験や成長の機会があるかをお伺いしたいです。

私たちの部署はまだスタートアップのような段階で、0から1を生み出す立ち上げフェーズのビジネスと1から10フェーズのホロプラスがあるため、自ら提案して自走できる人材が求められています。カバー全体では600人規模になり、多様な職種の社員が在籍していますが、プラットフォーム部はその中でもとりわけIT色が強い組織です。

中でも現在は、プラットフォームの企画・開発経験を持つプロダクトマネージャー、バックエンドエンジニアの採用に力を入れています。

グローバルなエンターテインメントサービスに挑戦できるのは、カバーだからこそ可能な貴重な機会だと思います。過去にコンサルティングをしてきた会社も含めて、日本発で真にグローバルに成功している企業は多くはありません。従来のエンターテイメント領域では実現できなかった新しい体験や機能を創造する機会がカバーにはあり、そこには技術者やプロダクトマネージャーとしての面白みがあると思います。そのフロンティアで一緒に挑み、目指すビジョンや方向性に共感して自走できる人たちと一緒に働きたいですね。

ープラットフォーム事業やカバー全体の事業を通じて、エンターテインメント業界にどのような変革をもたらしたいと思いますか?

日本発のテクノロジーやコンテンツがマスに受け入れられていくこの文化的な変革を世界規模で広げていきたいという思いがあります。

私自身、オタクのためだけのテクノロジーやコンテンツがマスに受け入れられていく世界をゲームやアニメで見てきた世代です。日本では30年ほど前、「オタク」という言葉はネガティブな意味合いが強い時期がありました。それが徐々に変化し、サブカルチャー領域の愛好家として社会に認められるようになってきた歴史があります。

オタクカルチャーが一つの尊重されるべきカルチャーとして認知されつつある中で、VTuberという新しい表現は、このカルチャーの橋渡し役として大きな可能性を秘めていると感じています。

かつての秋葉原が「オタクの聖地」として半ば揶揄されていた時代から、今や世界中から観光客が訪れる文化発信地へと変わったように、VTuberというカルチャーを通じて、世界中のファンが自分たちのアイデンティティに誇りを持てる世界を作りたいですね。

そうした思いからも、カバーが掲げる「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」というミッションは、まさにこの思いを体現していますし、アニメ文化と結びつきの強い企業が日本発でグローバル展開していくことは、単なるビジネス以上の文化的意義があると思います。

ファンに寄り添い、体験を豊かにしていくプラットフォームの構想はそうした文化変革を支える基盤になりうると考えています。「さりげなくそばに」というコンセプトのもと、ファンとタレント・クリエイターの架け橋となり、誰もが自分らしく表現できる世界の実現に貢献していきたいですね。

ー最後に、等身大のカバーを一言で表すとしたら、どんな言葉を選びますか?

「カオスだからこそ面白い」です。目指す未来に対して、まだまだ動き出したばかり。伸びしろしかないと感じています。正直なところ、やりたいことに比べるとまだまだな状態ですが、それだけ未来があるということでもあります。そうしたたくさんの「やるべきこと」にワクワクできる人にこそ、カバーに入ってほしいと思います。

ーありがとうございました!

本記事に関連する採用情報は下記よりご確認ください。

プラットフォーム事業

・バックエンドエンジニア(テックリード)

・バックエンドエンジニア(ホロライブアカウント開発)

・PdM(プラットフォーム事業)

・運営プランナー(プラットフォーム事業)