世界中にファンがいるホロライブプロダクションのタレントたち。その魅力を言語や文化の違いを越えて届けるために、コンテンツのローカライゼーション(地域化)を担当しているのがローカライズチームです。

翻訳だけにとどまらない「ローカライズ」の仕事とは、いったいどのようなものなのでしょうか。今回はローカライズチームの仕事内容の紹介と、英語担当・インドネシア語担当の2人のチームメンバーへのインタビューをお届けします。

多岐にわたるローカライズの仕事

コンテンツローカライゼーションとは、ある国や地域で制作されたコンテンツを、別の言語や文化圏のユーザーに向けて最適化することを指します。単なる翻訳ではなく、その国の習慣、文化的背景、法規制、価値観などを考慮し、自然かつ効果的に伝わるよう表現を調整するのがローカライズ担当の役割です。

ローカライズチームは約10名前後の体制です。対応言語は英語、インドネシア語、スペイン語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)など。社内に各言語の担当が1名ずつおり、業務委託の翻訳家の方々を取りまとめています。そのほか、字幕を表示するタイミングを決める「スポッティング」など工程面の作業を担当する字幕制作スタッフも在籍しています。

ローカライズ対応コンテンツの例

- 公式チャンネルの動画(3Dアニメ「ホロのぐらふぃてぃ」〈以下、ホロぐら〉、バラエティ、ショート動画など)

- 楽曲MV

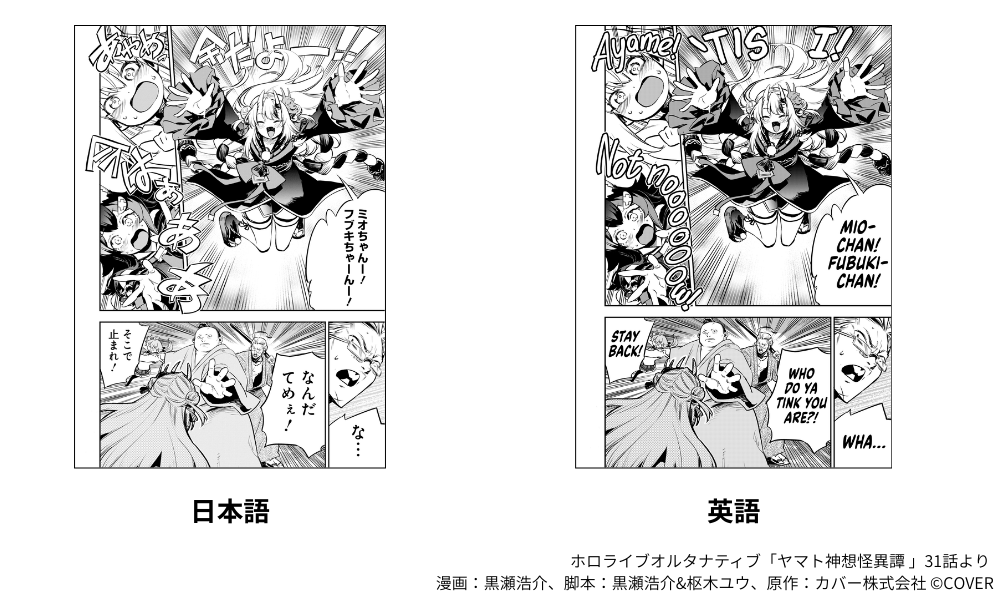

- 『ホロライブ・オルタナティブ』の漫画作品(「ヤマト神想怪異譚」、「ウェスタdeクッキング」、「それゆけ!!魔界学校」)

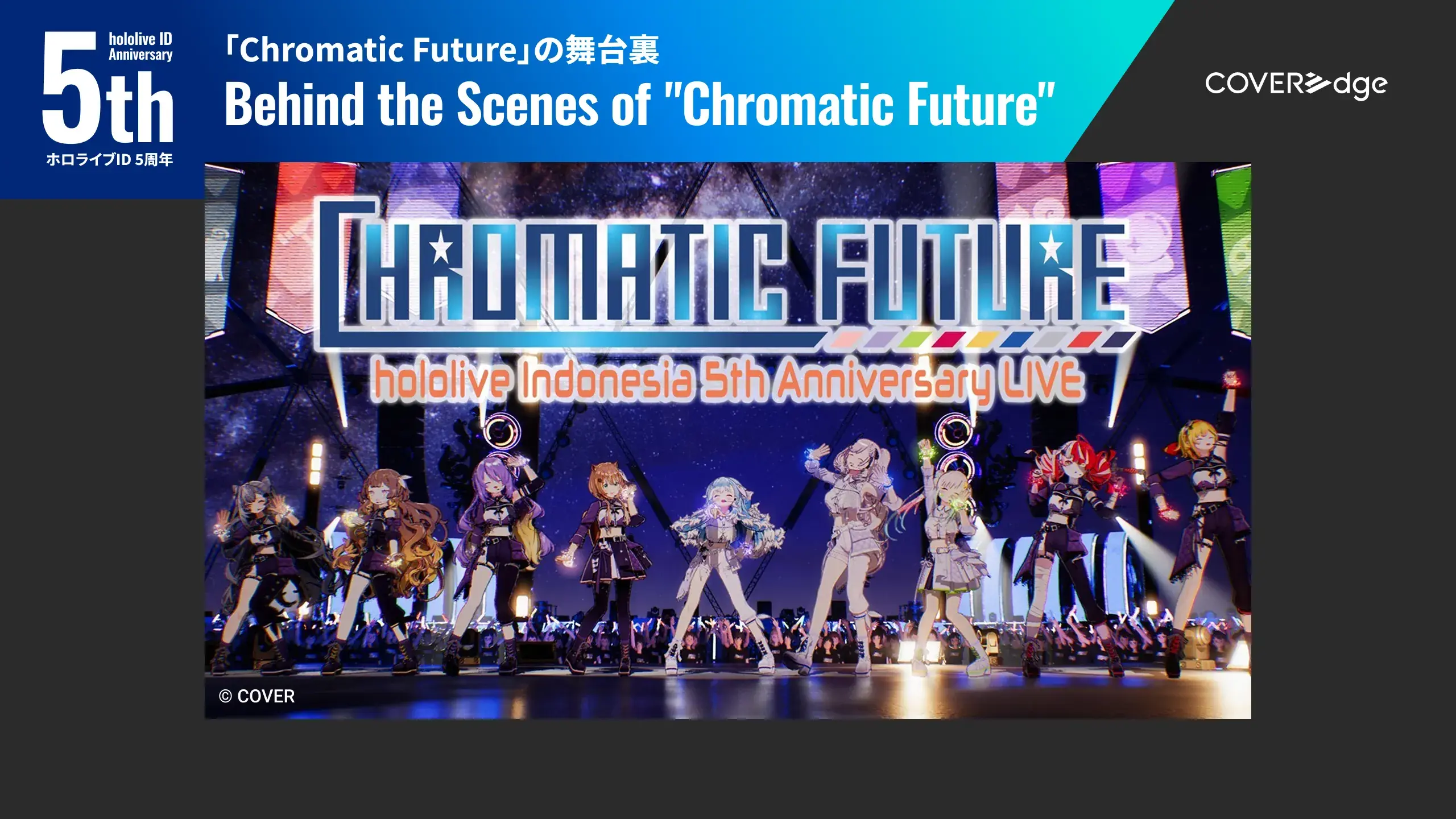

- 3Dライブ

- リアルライブのBlu-ray字幕

- 公式ホームページ

- タレントのボイスコンテンツ

- SNSの投稿文面

- 個人プロジェクトのコンテンツ(尾丸ポルカの「ポルカの伝説」、角巻わためのメンバーシップ限定4コマ漫画など)

など

【ローカライズの流れ】ホロぐらの場合

1.公開予定の回の台本や絵コンテがローカライズチームに共有される

2.字幕制作担当がスポッティングを行う

3.翻訳入力用の台本をスプレッドシートで作成

4.各言語(英語、スペイン語、インドネシア語、韓国語、中国語、タイ語)の字幕翻訳家に担当を振り分け、翻訳を入力してもらう

5.入力された翻訳内容を各国のローカライズ担当がチェック

6.チェック完了後のバージョンで字幕を制作

【ローカライズの流れ】ホロライブ・オルタナティブの漫画作品の場合

1.日本語の台詞や効果音を社内のローカライズ担当または外部の翻訳家(英語・インドネシア語)が翻訳し、ドラフトを作成

2.漫画内に翻訳を入力

3.日本語版と翻訳版を比較し、必要に応じて修正

4.LQA(Linguistic Quality Assurance)として誤字・脱字や効果音の抜けの有無などを最終確認

「NARUTO」に「GTO」、エンタメ作品が日本語を学ぶきっかけに

影ながらカバーのグローバル展開を支えているローカライズチーム。今回は英語担当でチームリードのグルナサン・シュリラムさん(以下、ラム)とインドネシア語担当のナタリア・ソリヒンさん(以下、ナタリア)にお話を伺いました。

――お二人はいつ来日し、いつからカバーで働いているのでしょうか。

私は7年前にインドネシアから日本に来ました。数年間日本語を学び、ゲーム会社でソーシャルゲームの翻訳とローカライズを担当した後、2024年6月にカバーに入社しました。

日本に来たのは僕のほうが遅いんですね。僕はインド出身で、2019年頃から業務委託として現地でカバーのコンテンツ翻訳をしていました。2021年に入社予定でしたが、コロナ禍で渡航できず、許可が出てから訪日して、2022年5月に正式入社しました。

――インド出身ということは、第一言語はヒンディー語ですか?

いえ、英語です。インドでは英語が準公用語で、英語で授業を行う学校も多いんです。僕の通っていた学校も英語教育でした。

ちなみにインドは地域言語が450を超えるくらいあって、似ているものもあればまったく異なる言語もあります。東京と神奈川くらいの距離で、方言どころじゃなく違う言語を話しているような感じなんです。父が転勤族だったので、子どもの頃はよく引っ越しをしていました。引っ越すたびに違う言語を学ぶ必要があり、強制的に言語習得の能力が鍛えられた気がします。

――お二人が日本語を学ぼうと考えたきっかけは?

インドネシアでは日本のポップカルチャーがとても人気です。幼い頃から「ドラえもん」や「NARUTO」などの漫画、アニメを見て育ち、こうしたコンテンツを生み出している日本という国に興味を持ちました。そして、日本語がわからないのに、NARUTOのゲームをプレイしてみたんです。わからないなりに楽しんでプレイしていくなかで、カタカナが少しずつ読めるようになりました。というのも、ゲーム内でキャラクター名がカタカナで書かれていたからです。

――たしかにNARUTOのキャラクターって、「うずまきナルト」、「うちはサスケ」、「春野サクラ」、「日向ヒナタ」など、名前がカタカナですね。

それで私は日本語を、カタカナ、ひらがな、漢字の順に覚えました。

そんな人、初めて会いました(笑)。普通、日本語はひらがな、カタカナ、漢字の順に学びますよね。

ちょっと珍しいと思います(笑)。その後も、インドネシア語で翻訳された日本の作品をいろいろ楽しんでいたのですが、同人誌などは翻訳されていなかったんですよね。同人誌の中にどうしても読みたいものがあって、より真面目に日本語を勉強するようになりました。

日本語を勉強するオタク外国人あるあるですね。日本のコンテンツって、10年くらい前は英語版が出るまで半年から1年くらい待つのが通常だったんです。だから「早く読みたい・観たい」という動機で日本語を勉強するオタクは多かったと思います。

僕は、最初に見た日本のコンテンツは「GTO」だったんですよ。反町隆史さん主演の。

それを英語字幕で見て夢中になり、そこから7年くらい日本のコンテンツを見漁りました。そうしたら7割くらい日本語がわかるようになり、本格的に勉強を始めました。

タレントの魅力が伝わるように翻訳する

――日本のコンテンツをローカライズする上での難しさは?

日本ではよく使われるけれど、インドネシア語にはない言葉を翻訳するのが難しいですね。例えば、「よろしくお願いします」や「お疲れさまです」は、インドネシア語で直接対応する言葉がないんです。だからあいさつや感謝の言葉に置き換えるなど、文脈に合わせて対応しています。

言葉を直訳するのではなく、そのシチュエーションで意味が合ってるかどうかで判断するんですよね。

そうです。あとは、日本語のオノマトペの翻訳は悩みますね……。舐めるときの「レロレロ」とか、書くときの「サラサラ」など、オノマトペが漫画的表現で台詞になっていることがあるんですけど、インドネシア語だとかなり違和感があります。そういう場合はオノマトペではなく文章にします。

初めの頃は「じーっと見る」の「じーっ」って何? と思っていました。オノマトペは英語翻訳でも悩みどころです。

――ホロライブプロダクションのコンテンツは、それぞれのタレント特有の口調などにおもしろさがあるので、翻訳の難易度が高そうです。

そうなんです。特にホロぐらはコメディで、日本語の言葉遊びが多くてローカライズするのが大変です。

あれはコメディなのかな……僕としては”電波系”だと思っています(笑)。ちょっと意味不明なところに味があるというか。メイド喫茶の回はかなりカオスでしたね。

――「フワモコたんのメイド姿ですぞwwおうふww」の回ですね。

白上フブキさんやラプラス・ダークネスさん、尾丸ポルカさんといった古(いにしえ)のオタクが、メイドに扮したフワモコ(フワワ・アビスガードとモココ・アビスガード)を愛でるという内容だったのですが、「眼鏡くいっ」「所望する」「キリッ」などオタクのスラングやネットミームがてんこ盛りだったんですよ。直訳は無理なので、英語のスラングやネットミームなどに置き換えて工夫しました。

インドネシア語の字幕では、インドネシア語のミームを入れています。

――日本語のセリフと意味は同じでなくとも、英語やインドネシア語話者にとっては、少し古くてオタクっぽいと感じられる言葉を使ったんですね。翻訳が大変そうです。

それが意外と楽だったんですよ。自分も古のオタクなので、言葉がスルスル出てきました(笑)。オタク言葉の翻訳問題というのはいろいろあって、例えば「ツンデレ」。英語圏のオタク内では”tsundere”として広まっているので、そのまま”tsundere”と書けばいいじゃないか、と思う人が多いのはわかっています。でも、公式のローカライズ担当としては、オタク文化に馴染んでいないファンの方が見てもおもしろいコンテンツにしたい。だからあえて、知らない方にも伝わるような言葉で訳すようにしています。

――どのように訳すんですか?

”hot and cold”という訳が一応あるのですが、これはオタクには不評なんです。「なんでデレから入るのか」と。ツンデレは「ツン」が「デレ」になるからいいのに、ということです。だから僕が訳すときは、文脈に合わせてその都度違う言葉に訳しています。

ツンデレはインドネシア語で訳すのも難しいですね。文脈に沿って訳すこともありますし、「ツンデレとは」という形で解説を入れることもあります。

解説形式もありますね。でも、最近は少しずつ減っていますよね。やはりエンタメ作品はパッと見て理解できることが大事なので、あまりお勉強っぽくしたくないというのがあります。

そうですね。コンテンツとしての見やすさとのバランスが大事だと思います。字幕の長さもそうで、インドネシア語の字幕は日本語や中国語などに比べると長くなりがちなんです。でも、字幕を読むのに必死で、コンテンツ自体を楽しめないのは本末転倒なので、翻訳の正確さを担保しつつなるべく短くしたいと思っています。長くても2行にはおさめたいですね。

私たちには、公式として、各タレントさんの各地域でのイメージを統一していく役割もあると思っています。VTuberのコンテンツは、切り抜き動画などにファンが自主的に翻訳をつけてくださる文化もあります。そうすると、翻訳する人によっていろいろな訳が生まれますよね。例えば、各タレントさん特有の挨拶言葉。百鬼あやめさんだったら「余〜だよ!」ですが、これをどう訳すか、バラバラだった。それを、ホロライブプロダクションの公式コンテンツの翻訳を出すことで、スタンダードを提案することになるわけです。

――たしかに翻訳で使う言葉によって、可愛い感じ、真面目な感じ、ひょうきんな感じなど、キャラクターのイメージが固まりそうですね。それは責任重大です。

なので、タレントさんの配信を見るなどリサーチを行い、なるべく違和感のない、個性に合った翻訳をするように心がけています。

ローカライズで言葉や文化の違いを越えて同じ楽しみを共有する

――これまでの仕事の中で、印象に残っている案件はありますか?

ホロぐらの七詩ムメイさんの卒業回(「私の素敵な思い出」)ですね。ムメイさんが卒業前に他のタレントさんに会いに行く話で、hololive ID所属のアーニャ・メルフィッサさんが、自分のことを知ってもらうために古代文字が書かれた石板を大量に用意する、というくだりがあったんです。

ムメイさんが古代文字をスラスラ読んで周りが感心するのですが、当初の台本では古代文字の台詞がランダムな文字列になっていました。これを単なるランダムな文字列として読み上げるのではなく、ジャワ語で読んでいただくと、アーニャさんの持つ石板としての意味が深まって、いいのではないかと思いました。

この案を提案したところ採用されまして。ジャワ語の台詞を録音したものも参考にムメイさんにお渡しし、収録いただきました。公開後、「ムメイさんがジャワ語を喋ってる!」「そんな細かいところまでローカライズするの!」と気づいてくださっているファンの方たちがいらっしゃって、嬉しかったですね。

僕は、星街すいせいさんの「Stellar Stellar」のMV歌詞のローカライズが印象に残っています。英語字幕を曲に合わせてそのまま歌えるように翻訳したんです。これがけっこう大変でしたね。また、星街すいせいさんが歌詞について「『星の王子さま』を読み込んで書いた」とおっしゃっていたので、英語版でもそれがわかるように訳しています。はっきり言及するのではなく、少し考えたら「もしかして『星の王子さま』モチーフかも?」とわかるくらいの塩梅にするのが難しかった。でも、深く歌詞を読み込んで、最適な言葉を探しながら訳するのは、チャレンジングで楽しい体験でした。

日本語の歌詞の翻訳、難しいですよね。

主語がなくて抽象的な表現でも、日本語だと成り立つ。でも、英語やインドネシア語だとそうはいかないですからね。こちらで、「誰が」や「誰の」なのかを、決めないといけない。毎回すごく悩みます。でも音楽は言語関係なく、世界共通で楽しめるコンテンツですよね。そこはローカライズチームとして目指していることでもある。だから、MVの歌詞のローカライズは今後も力を入れていきたいと考えています。

――各コンテンツで国や地域によってファンの反応が違うことはありますか?

その違いをなくすのがローカライゼーションだと思っています。受け取る言語は違っても、同じ体験・同じ楽しみを得られるようにする。そこにずれが生じたら、自分たちの仕事が失敗したということなんです。

ローカライズの仕事は、言葉や文化の壁を越えて、その内容が等しく自然に伝わるように工夫しないといけない。そこが難しさでもあり、おもしろさでもありますね。

――では最後に、カバーのローカライズ担当としての仕事のやりがいを教えてください。

僕は過去に日本のコンテンツをたくさん見て、充実した時間をたくさん過ごせたなと思っているんです。今はお世話になってきた日本発のエンタメコンテンツを、広く世界に発信する手伝いができていることにやりがいを感じています。

カバーはグローバル展開にすごく積極的で、ローカライズチームはそこにおいて重要な役割を担っています。プレッシャーもありますが、うまくローカライズできたときの達成感は大きいですね。

責任重大ですよね。QAはきちんと置きつつも、各国・各言語の担当がそれぞれ1人という環境なので、カバーにおけるその言語の代表を務めているような責任感があります。だから、「重要な仕事を任されたい」という人にとっては、すごくやりがいのある職場だと思います。