「コンサルタント時代にさまざまな業界を見てきましたが、本当にパッションを持てる領域で仕事をしたかったのでカバーに転職しました」と語るのは、2025年4月に入社したポルトガル出身のAさんです。Aさんが所属しているのは経営企画室。経営企画というと、数字に基づいて事業を分析したり、業務改善や改革を主導したりするイメージがありますが、カバーにおいては、事業部間の連携推進や社内外のプロジェクト遂行にも携わるなど柔軟性ある役割が求められています。

そんな経営企画室の業務と、VTuber市場の拡大に向けてカバーが果たす役割や挑戦、やりがいについて、Aさんに聞きました。

様々な数字を扱うだけではない、タレントやファンに視点を向けること

―Aさんの担当業務を教えてください。

経営企画室では予算編成や予実管理、社内プロセスの整備といった一般的な経営企画を担っていますが、もう1つカバーならではの特徴があります。それは事業部間の連携が重要になる大型プロジェクトにおいて、経営企画室がプロジェクトマネジメントに深く関わることです。

大きなプロジェクトでは、タレントさんやタレントマネージャーはもちろん、音楽・ライブイベント事業本部やクリエイティブ制作本部など、さまざまな部署が関わってきます。経営企画室ではこれら事業部間のコミュニケーションをサポートし、スケジュールを確認しながら前もって必要部署に連絡、準備を進めるなどプロジェクトをスムーズに運営する役割を担います。

私は特に海外関連のプロジェクトに携わる機会が多く、国の垣根を超えた部門間の調整やPM的な役割を担っています。今年度には大きな海外プロジェクトが控えていますので、充実した日々を送っています。

―経営企画室というと、事業全体の予算達成や売上戦略を考えるのが主な仕事という印象があります。タレントさんの活動やプロジェクトにも関わることが多いのでしょうか?

カバーにとってタレントさんはなくてはならない存在です。私自身が直接やり取りをする機会はあまりありませんが、タレントの皆さんに向けたコミュニケーション資料を作成することもあります。タレントさん自身にとってどんなメリットがあるか、タレント目線で考え続けることがとても大切です。

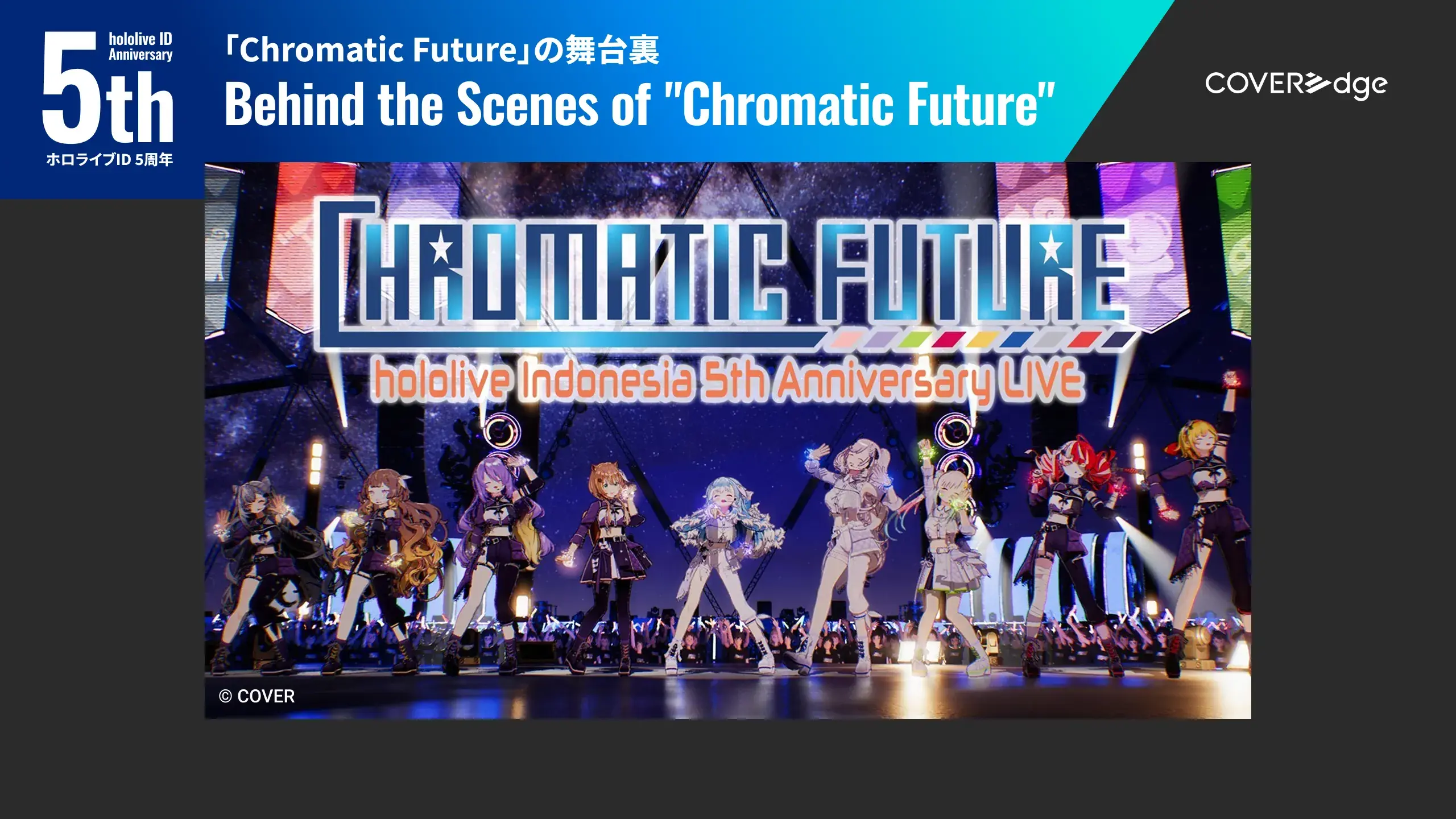

また、「ファンに新たな体験を届けること」も忘れてはいけません。この両輪があるからこそ、経営企画室も単なる数字管理をすればよいわけではなく、事業の中心に関わる意味や必要があるのだと思います。ライブひとつをとっても、音楽やライブイベント関連の部署やクリエイティブ、タレントマネジメントの部署など多くの部門が関わります。そこを俯瞰して調整するのが、経営企画室の役割です。

「パッションを感じられる仕事をしたい」とカバーに転職

―Aさんのこれまでのキャリア、特に日本で働くことになったきっかけについて教えてください。

私はポルトガル出身なのですが、小さい頃からバスケットボールをやっていて、それが縁で日本の大人気バスケ漫画にハマりました。「日本のバスケを見てみたい」と思うようになり、高校時代に1年間、兵庫県の高校へ交換留学しました。この経験が大きな転機になりました。

その後母国に戻り、ポルト大学で経営工学を専攻しました。学びの内容は機械工学に近く、「将来は工場勤務になるのかな」と考えていた時期もありました。ただ、私は日本語ができるという強みもあり、大学3〜4年の間に休学して再び訪日し、日本の工場でインターンを経験しました。これがきっかけで「日本で働くのもアリだな」と思うようになったんです。

―そのまま日本での就職を選ばれたのですね。

帰国の3カ月ほど前から日本企業を受け始め、2016年に外資コンサルティング会社「マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン」から内定をいただきました。当時、日本の企業は今ほどインターナショナルな環境ではなかったので、外資系企業のほうが働きやすいと考えたのです。2017年に入社し、約7年間在籍しました。

この会社では、大型の構造変革プロジェクトや短期の戦略立案、M&Aのデューデリジェンスなど幅広い案件に携わりました。また途中で海外の大学院に留学してMBAを取得し、やりがいもありました。

―その後、カバーに転職されたんですね。転職を考えたきっかけや経緯について教えていただけますか?

カバーへは2025年4月に入社しました。理由は2つあります。1つは、「事業の戦略立案から実行、成果に至るまで自分で責任を持って見届けたい」という思いです。コンサルタントという立場はどうしても短期的なプロジェクトが中心で、提案や戦略を立案しても、その後どう実行され、どんな結果を生むのかを自分の責任で見届ける機会は少ないんです。そこに物足りなさを感じたことが理由の1つです。

もう1つは、自分が本当にパッションを持てる領域で仕事をしたかったことです。コンサルでは本当に幅広い業界を見てきました。しかし「この先10年は、自分の人生をかけたい」と考えた時、改めて自分が日本に来た背景を振り返り、やはり原点はエンタメだと気付いたんです。それで「エンタメ業界で挑戦したい」と考え、転職を決意しました。

―転職活動を始めた段階で、すでにエンタメ業界に絞っていたんですね。その中でも、特にVTuberの分野に関心を持たれたのはどうしてですか?

大きかったのは、業界の成長フェーズに立ち会える魅力です。もともと配信を見ていたという個人的なきっかけもあります。現在VTuber事業は、まさに「新しい産業」として形づくられている段階です。まだ新興の業界だからこそ、自分たちでルールや仕組みを整えていかなければならない場面も多いです。その中で、自分たちが業界の方向性を一緒に作っていけるのは、ビジネスパーソンとして非常に刺激的だと思いました。

加えて、単純に「見ていて面白い」と感じたことも大きいですね。この2つの掛け算で「今こそ挑戦するタイミングだ」と考えました。

―その中でカバーを選ばれた理由は何だったのでしょう?

「VTuberを世の中に広げる力がある会社だ」と感じたからです。

私見ですが、VTuber事務所の使命は「VTuberが社会のなかで活躍できる場を広げていくこと」だと考えています。単純に箱を用意し、タレントさんに配信してもらうだけでは不十分で、VTuberの社会的な価値をどう向上していくかが大切だと思っているのです。

その点カバーは単なる芸能事務所的な面にとどまらず、ライブイベントやカードゲームなどにも積極的に投資し、VTuberを社会的に認知される存在へ押し上げています。そこに自分の思いと強く重なる部分を感じました。

たとえばアメコミのヒーローを考えてみてください。アメコミのヒーローは、かつては一部のコミックマニアしか知らない存在でした。しかし映画やコラボなどの投資を通じて、今では誰もが知るキャラクターになっています。VTuberも同じで、ただ配信するだけでは既存ファンにしか届かない。そこを越えて大衆的な存在にしていく努力が必要ですし、それを一番実現できるのがカバーだと思っています。

入社して気付いた「タレントさんの夢をかなえること」の大切さ、よりVTuberが輝く未来のために

―前職での経験が、今の仕事に生きていると感じる場面はありますか?

多いですね。まずはプロジェクトマネジメント。そして定量分析の部分です。以前は重工業系のお客様も多く、限られたデータの中で工夫して分析していました。一方でカバーのデータはデータベース化されて数字が揃っているので、分析の自由度は格段に高いのです。

さらにコンサル時代に多くの企業を見てきたことで、各プロセスの「ベストプラクティス」が知見として蓄積されています。だからこそ今は「このプロジェクトのこの部分を改善すれば収益が上がる」というビジネス的な気づきも得やすい。そうした感性は確実に役立っています。

―カバー入社前と入社後で、VTuber業界に対する印象や見方に変化はありましたか?

市場のポテンシャルという意味では、入社前から「大きく成長する余地がある」と考えていましたし、その認識は今も変わっていません。ただ実際に中に入ってみると、「本当に成長を促すには、私たち自身が前に出て、率先して動かなければならない」という実感が強まりました。ある意味、覚悟が深まったという感覚ですね。

もう少し詳しく説明すると、「タレントさんの夢を叶えることの大切さ」に気づいたということです。コンサル時代はエクセルの数字を見ながら定量的に判断するのが日常でしたが、タレントさんはスプレッドシートの一行ではありません。タレントさんは生身の存在ですし、彼女らが直面する課題をどう解決し、活躍できる場を整えるかが最も大事なことです。タレントさん自身が夢に向かって走り続けられるようモチベーションを支えることが、成功の鍵だと気づきました。

―VTuberが社会的に飛躍するために何が必要だと考えていますか?そして、カバーはそのためにどう貢献していくのでしょう?

成長には2つの側面があると思います。1つはアニメやゲーミングといった、すでにファンが熱量を持つコミュニティでの成長です。ここはある程度自然に広がっていく領域ですし、私たちはさらにイベント企画などを通じてさらに盛り上げています。

もうひとつは、マスへの認知です。ここはまだ課題が大きいですし、「アニメキャラクターがしゃべっているコンテンツ」といった先入観もまだ根強いという現状があります。ですから、タレントがより一般的に広がっていくために、「違和感」から「自然な存在」へと受け入れられていくプロセスを加速させなければなりません。

グローバル展開も重要です。アメリカは立ち上がりつつありますが、アジア圏にはまだ大きな伸びしろがあります。インドネシアではすでに進んでいますが、タイやインドなど、これから力を入れていくべき地域も多い。VTuberを「一般の人々が自然に目にする存在」にすることが、次の成長の鍵になると思いますし、カバーはその点でも強みがあると考えています。

―Aさんご自身が、今後挑戦してみたいプロジェクトや目標はありますか?

具体的なプロジェクトというよりも、達成したい“姿”が明確にあります。私は2年に1度くらい母国に帰省するのですが、そのとき電車に乗ったら、隣の人が当たり前のようにVTuberの配信を見ている、そんな世界を実現したいと思います。

そのためには、VTuberがアーティストや歌手と同じ土俵に立つ必要があります。既存ファン向けの展開ももちろん大切ですが、私自身は“マスマーケット”、特に海外への挑戦をサポートしたいと考えています。

―海外アーティストとVTuberが肩を並べてステージに立つような?

まさにそうです。世界的シンガーとVTuberが共演しても、観客が違和感なく受け入れられる、そんな状況を作りたいです。10年後、20年後の未来かもしれませんが、意外と早く実現できる可能性もあると思っています。なぜなら、VTuberが持つポテンシャルは、単なるエンタメを超えているからです。

―というと?

これまでのアーティストやアイドルは、キャラクターや経歴、人脈などさまざまな要素が人気に影響していました。でもVTuberは、アバターと声を武器に自分の光る個性を活かして数百万人を魅了できる存在です。これは「自分の実力で世界に届く」という、とても強い社会的メッセージだと思うんです。

私の知る限り、欧米では、親の職業やコネによってキャリアが決まってしまうことも少なくありませんでした。そんななか、「自分の力でここまでできる」というVTuberの存在は、とても大事なメッセージになると思います。

だからこそ、もっと多くの人にVTuberの魅力を届けたい。国内でも海外でも、共感してくれる人はきっと多いはずです。私はその広がりを加速させる挑戦をしていきたいですね。

―「Aさんにとってカバーとは?」を一言でいうといかがですか?

ええっ、難しい質問ですね……。一言というと難しいのですが、「新たな普通を作る」っていうことかな。VTuberの配信やライブを普通に楽しめる、世界中の地域の人々が電車やバスのなかでVTuberを視聴している日常を作ること。カバーはいままさに、そんな未来を目指していると思います。

Aさんが語る「未来の仲間へのメッセージ」

―カバーに入社してから、印象に残っているエピソードや、驚いたこと・嬉しかったことはありますか?

嬉しかったのは、経営企画という立場でもコンテンツの話に意見を求めてもらえることです。入社前は、予算管理やコストの話ばかりになると思ってました。ところが入社してみると、タレントマネジメントの方と会話する中で「Aはどう思う?」と聞かれるんです。もちろん私が決定権を持つわけではありませんが、「こんな企画をやったら面白いのでは?」といった意見を伝えると、ちゃんと聞いてもらえる。この環境はとても嬉しいですね。カバーに入社する方々は例外なく、コンテンツへの想いや考えがあるはず。それを言えて、受け止めてもらえる社風は魅力的だと思います。

―なるほど。逆に驚いたことはありますか?

一番驚いたのはスピード感と実行力です。他社の方と「一緒にやりたい」という話になったとき、社内で相談すると、3日後には「じゃあやりましょう」と決まっている。普通なら雑談で終わる話が、すぐビジネスに変わっていく。アクションに移すスピードには毎回驚かされます。前職で仕事をしていた大手企業では、新しい取り組みは稟議を経て2〜3か月かかることが普通でした。それに比べると、カバーは“挑戦を楽しむ文化”が強く、そこが魅力だと思います。

―そのスピード感に対応するために、組織の雰囲気や働き方も独特なんでしょうか?

そうですね。すごくフラットな組織です。

私も入社して驚いたのですが、若手社員が普通に社内チャットツールで本部長に直接連絡しているんですよ。私も前職で大企業のプロジェクトに関わる機会はたくさんありましたが、本部長クラスの方々に会う時にはとても緊張しました。それがカバーでは、入社1〜2年目の社員でもきちんと自分の意見を踏まえて上層レイヤーの人と議論ができるのです。若手でも責任を持って動ける環境は、非常に魅力的だと思います。急成長する組織だからこそですが、それを楽しめる人には非常にやりがいのある環境だと思います。

―その環境で活躍できるのは、どんな人だと思いますか?

カバー全体でいえば、やはりコンテンツへのパッションを持っている人ですね。やはりモチベーションや仕事の質に直結します。

経営企画でいえば「オーナーシップ」と「コミュニケーション力」が大事です。上司の指示を待つより、自分で考えて動ける人。そして、他部署と議論しながら物事を進めるのが好きな人ですね。私たちは一日の大半を誰かと会話しながらアイデアを磨いていますから。

スキル面は入社後に学べます。むしろ大切なのは「学び続けたい」という姿勢です。私自身「え、これも自分がやるの?」という仕事にしばしば出会いますが、その都度ゼロから学ぶつもりで取り組んでいます。柔軟に挑戦を楽しめる人が活躍できると思います。

―これから入社を目指す方や学生さんへメッセージをお願いします。

まずは「コンテンツへのパッションがあるならぜひ挑戦してほしい」と伝えたいです。専門知識がなくても構いません。情熱さえあれば、入ってから学べるはずです。

この業界は日々進化しているので、学ぶ姿勢と挑戦する気持ちがあれば、必ず成長できます。ぜひ積極的に一歩を踏み出してみてください。

【2027年度 新卒採用】

皆さんが 既存の枠にとらわれず、新しい価値を世の中に生み出したい 強い熱意と当事者意識を持って、ビジネスを推進したい 常に変化し、成長し続ける環境で自分を試したい と考えているなら、カバーは最適な舞台をご用意できます!

-

【2027年度 新卒】ビジネス職

ビジネス職は「海外事業推進」、「経営企画」、「コンテンツプロデュース」、「マーケティングプロモーション」、「グッズ商品企画」「タイアップ企画営業」「ライツビジネス」などがあり、当社の事業推進のために重要となる業務をお任せします。

詳細・応募はこちら

-

【2027年度 新卒】デザイナー

デザイナーは下記2つのポジションを募集しております、配属はご希望と適性に合わせて決定します。 ■3DCGアーティスト ■イラストレーター

詳細・応募はこちら

-

【2027年度 新卒】エンジニア

エンジニアは下記3つのポジションを募集しております。 配属はご希望と適性に合わせて決定します。 ■バックエンドエンジニア ■クライアントエンジニア ■AIエンジニア

詳細・応募はこちら

-

【2027年度 新卒】アシスタントディレクター

それぞれのプロダクションにおけるYouTubeチャンネルでの番組の制作業務に関わっていただきます。 YouTubeチャンネルでの生放送番組・収録番組の企画立案から、多くの部署が関わって番組を作り上げていくため配信や収録が円滑に完了できるよう、番組制作の進行管理・ディレクション業務をお任せします。

詳細・応募はこちら