「COVERedge(カバレッジ)」が追いかけるeスポーツイベント「獅白杯(ししろはい)」。ホロライブプロダクション所属タレント獅白ぼたんさんが主催しており、VTuberファンだけでなく格闘ゲームファンやeスポーツ業界からも注目を集め、回を重ねるごとにその存在感を増しています。

獅白杯特集第1回では、大会の設計やキャスティング面における工夫、さらに規模感・影響力など、獅白杯が持つさまざまな特徴をご紹介しました。第2回では主催の獅白ぼたんさんと、カバーのスタッフ・Sさんにインタビューを実施。獅白ぼたんさんのお話からは、自身の好きを大事にする姿勢と、「みんなが関わってよかったと思える大会にしたい」という誠実さが。Sさんのお話からは、獅白ぼたんさんのやりたいことを形にするため、全力で伴走しようとする真摯な思いが伝わってきました。

特集最終回となる本稿では、獅白杯を支援してくださる多くの企業との“共創”にフォーカス。獅白杯で使用されるさまざまな素材を制作している東京デザインテクノロジーセンター専門学校、そして『STREET FIGHTER 6(ストリートファイター6)』のプロデューサー 株式会社カプコン 松本脩平さんへメールインタビューも行いました。

「獅白杯を一緒に盛り上げる」同志としての協賛

場所や次元を超え、出演者とそのファンを巻き込んで獅白杯が起こす熱狂。それを支えているのが、獅白ぼたんさんに力を貸してくれる企業の存在です。単なる協賛の枠にとどまらず、「獅白杯を一緒に盛り上げよう、そして視聴者に楽しんでもらおう」という思いを共有した、ビジネスだけではない関係が獅白杯と各社との間には存在しています。

協賛企業の商品や取り組みを紹介する際、ポジティブな印象とともに情報を受け取ってもらうため、視聴者心理や文脈を踏まえたエンタメに昇華してから届けること。そうした顧客接点のデザインは、企業と視聴者双方のために、獅白ぼたんさんとSさんが大切にしているポイントでもあります。

例えばこれまでの獅白杯では、下記のような取り組みが行われています。

- 視聴者にもメリットがあるプレゼントキャンペーンや割引キャンペーン型の取り組み

- 準備期間からお祭り気分を盛り上げるストーリー型の取り組み

- エンタメ要素を盛り込むことで視聴者離脱を防ぐ特設コーナー型の取り組み

- 獅白杯をリアルの場で楽しめるパブリックビューイング型の取り組み

- 現役の専門学校生によるクリエイティブ提供型の取り組み

実際、大会前の協賛発表や本番中のPRでも視聴者が大きく離脱するようなことはなく、むしろ各企業名やブランド名を叫ぶコメントが続々と投稿され、フェスのような盛り上がりを見せています。次のトピックで、具体的な施策とともにご紹介します。

取り組みの内容やその盛り上がりをご紹介

キャンペーン型の取り組み

獅白杯第1回から第3回まで協賛のVAXEE(硬派精璽株式会社)は大会のキービジュアルを印刷したマウスパッドを制作(第1回)。Xにてフォロー&リポスト企画を実施すると、1.9万件のリポストを獲得。またマウスパッドは出演した選手やコーチ陣にも送付され、各々が喜びの声をポストしたことで、合計85.3万件のインプレッションを獲得しました。

ストーリー型の取り組み

第3回冠協賛の株式会社日本HPとは、協賛決定後、本番までの期間にX上で文通形式のやりとりを展開しました。また獅白ぼたんさんが日本HP本社を訪問した様子をポストしたほか、視聴者参加型の“値引きチャレンジ配信”も開催し、視聴者の関心やエンゲージメントを高めた状態で本番を迎えられました。

さらに、獅白ぼたんさんやホロライブとの関係そのものがストーリーとなって、ファンに認知されている企業もあります。例えば獅白ぼたんさんがバーチャルアンバサダーを務めるRed Bull Japan(レッドブル・ジャパン株式会社)。第1回の協賛発表時には、これまでのアンバサダー活動を踏まえた「いつもありがとう」「翼を授けらいおん」といったコメントが登場しました。さらに第3回の大会後には、レッドブルを購入すると限定ステッカーがもらえるキャンペーンを全国のローソンで行いました。

特設コーナー型の取り組み

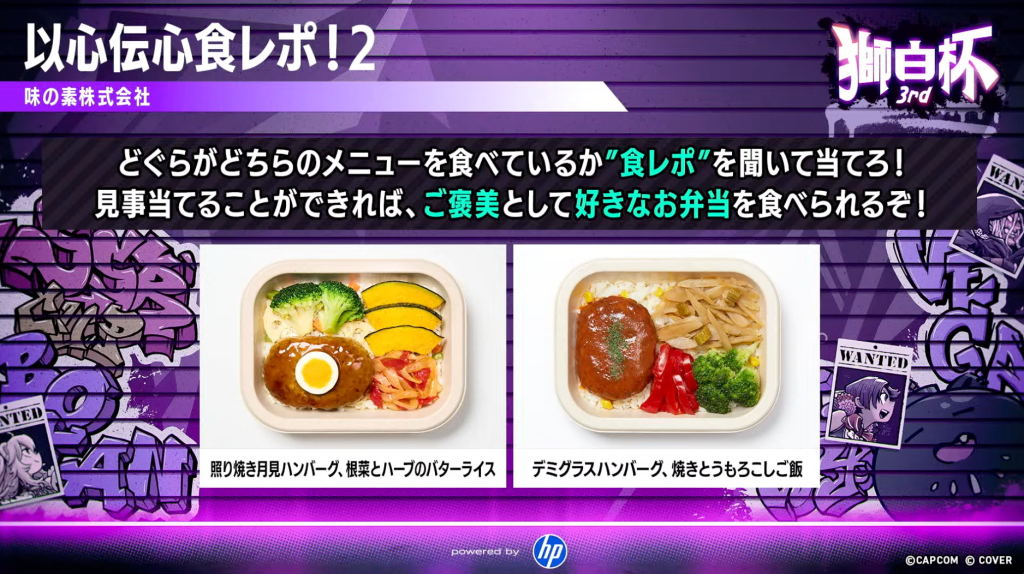

獅白杯の1コーナーとして定着しつつある、飲食系コラボの実食企画。冷凍宅配弁当のnosh(ナッシュ株式会社)とは大会本番中に「ししろんの食生活指導教室」(第1回)や「以心伝心食レポ!」(第2・3回)という企画を実施しました。普段なかなか見られない出演者の貴重な食レポに、コメント欄は大喜び。特に第1回では、ミラー配信も含め合計16万人が当コーナーを視聴しました。

第3回でも、今年からeスポーツプロジェクトをスタートした味の素株式会社「あえて、®」の冷凍宅配弁当を出演者が実食。緊張感のある大会本編に対し、これらの企画はリラックスして楽しめる時間となっています。

パブリックビューイング型の取り組み

獅白杯の第1・2回にはesports Challenger’s Park(株式会社QTnet)、第3回にはHUB(株式会社ハブ)にてパブリックビューイングが行われました。HUBではコラボドリンクや特典コースターが用意され、大会本番はもちろん、その前後の期間にもファンが集まる場となりました。

クリエイティブ提供型の取り組み

出演者テロップやインタビューテロップ、大会配信中の一部スライドなど、これまでの獅白杯で使用されたさまざまなアセット(素材)を、東京デザインテクノロジーセンター専門学校の在校生のみなさんが制作しています。学校がVTuberのイベント協賛をするのは珍しく、新鮮さも相まって、「最近の専門学校すごいな…」など学生さんのクリエイティブスキルに対する好意的なリアクションが視聴者から寄せられました。

「学生たちが獅白杯に関わることで得られたものは多い」――東京デザインテクノロジーセンター専門学校

――「獅白杯」と取り組みを開始されたきっかけをお教えください。また、これまでの「獅白杯」との連携において、特に印象に残っているエピソードや、挑戦したことがあれば教えてください。

「獅白杯」との取り組みを開始するきっかけとなったのは、本校のオープンキャンパスにホロライブ所属のタレントさんをゲストとしてお招きしたことでした。その際に、高校生や本校の在校生からの反響と関心の高さを目の当たりにし、教育の現場でもこうしたVTuber分野との連携による新しい学びの形や学校広報が、若い世代に効果的ではないかと強く感じるようになりました。

特に印象に残っているのは、そもそも「獅白杯」本来の企業向けの協賛内容を、学校という立場に合わせて柔軟にアレンジしていただけたことです。単にスポンサーとして関わるだけではなく、学生が実習課題として実際の制作物に関われる構成にしていただいたことで、「学校が協賛する意義」がきちんと見えるようになり、教育的な価値をしっかり感じられる関わり方ができました。また一方でこうしたケースはあまり多くないと感じており、非常に意味深くありがたい経験でした。

――学生の皆さんが「獅白杯」に関わることで、どのような学びや機会、スキルを習得できたとお考えですか?学生さんからの反響や、印象的なエピソードがあればぜひご紹介ください。

学生たちが「獅白杯」に関わることで得られたものは、非常に多くあります。中でも大きかったのは、プロジェクトを通じて実践的な制作フローや現場で求められる技術レベルを体感できたことです。学校内での課題とは異なり、今回のように学外のプロジェクトとして実施されたことで、学生たちは「実際に使用される」という緊張感の中で、責任感を持って制作に取り組む姿勢が育まれ、より実践的なスキルを身につけることができました。

特に、目指す業界と直結した環境で取り組めたことについては、学生から「将来のキャリアをより具体的にイメージできた」といった前向きな声も多く、非常に良い刺激となったと感じています。

▼学生が制作したクリエイティブ例(赤枠部分)

――「獅白杯」との取り組みに対して、視聴者やユーザーからの反響はいかがでしたか? Xや配信コメントでの反応で、特に印象に残っているものがあれば教えてください。

実際に「獅白杯」で採用された学生の課題作品が配信で取り上げられた際には、多くの温かいコメントや応援の声が寄せられ、学生・教職員ともに大きな励みになりました。回を重ねるごとに、継続的な取り組みとして視聴者の皆さんに認知されてきていると実感できるコメントが見られるようになったのも、非常に嬉しい出来事でした。

また「協賛の形として、こういった教育との連携があるとは思わなかった」といった声もあり、視聴者だけでなく、他業種の企業様からも関心を持っていただくきっかけになりました。最近では、学生の学びや成長と結びつけた企画のご相談をいただく機会が増え、事前に学校としての教育的な意図や希望を理解したうえで、より意味のあるプロジェクトの提案をいただけるようになっています。

――「獅白杯」のような、実際のエンターテインメントコンテンツと連携する教育プログラムの今後の可能性について、どのようにお考えでしょうか?今後、貴校として「獅白杯」または同様の取り組みにおいて、期待していることや、新たに挑戦してみたいことがあれば、ぜひお聞かせください。

「獅白杯」のように実際のエンターテインメントコンテンツと連携する教育プログラムは、これからの学びの可能性を大きく広げてくれると感じています。業界のプロや視聴者から直接フィードバックを受ける経験は、学生にとって非常に実践的で、将来への意識も高まります。今後は、こうした取り組みを通じて、学生がそのまま業界で活躍できるキャリアの道筋を築けるような仕組みに発展していくことを期待しています。

また、デザイン制作のような作品提出に加えて、企画や運営、データ分析など幅広い視点で同様の実践的な体験を提供できる機会がいただけることを期待すると同時に、そうした場を学校としても主体的に創り出していきたいと考えています。

「獅白杯ならではのロイヤリティの成長」――『STREET FIGHTER 6』プロデューサー 松本脩平さんから見る獅白杯

―― VTuberである獅白ぼたんさんが主催するイベント「獅白杯」にご協力いただく上で、版元として期待していたことはありましたか?

「獅白杯」はすでに3回開催されていますが、毎回企画内容に変化があり、イベントを成長させていこうというチャレンジングな姿勢をいつも感じています。この姿勢こそが、ユーザーベースの拡大はもちろん、回を重ねる毎に視聴者や参加者のロイヤリティが上がっている大きな要因だと見ています。このロイヤリティの成長は、我々『STREET FIGHTER 6』にもポジティブに作用するので非常にありがたく感じています。

「獅白杯」は、弊社主催の「CAPCOM Pro Tour」や「STREET FIGHTER LEAGUE」といった“ガチ”の競技大会とは違った雰囲気を持つeスポーツイベントです。私は“eスポーツはあらゆるカタチがあっていい”と考えており、毎回「今回の獅白杯はどんなことをしてくるんだろう?」と期待・注目をしています。

――「獅白杯」や各種コラボ施策など、獅白ぼたんさんとの共創によって生まれた波及効果や反響をどのように受け止められていますか?

獅白ぼたんさんは、「獅白杯」以外にも『STREET FIGHTER 6』を用いたイベントを開催してくださっており、これらの積み重ねはFGC(格闘ゲームコミュニティ)にも受け入れられています。前述した通りこのような流れは『STREET FIGHTER 6』にも非常に良い波及効果を生み出しており、「ししろんのイベントを見て『STREET FIGHTER 6』を遊んでみようと思った」などの声に顕著に表れていると思います。

こうした効果を受けて、ゲーム内で獅白ぼたんさんのプレイをデータ収集して生成する「AIキャラししもんくん」をリリースするというコラボを提案させていただきました。これはプレイヤーが実際に対戦して遊べるコラボだったこともあり、獅白ぼたんさんが今まで積み重ねてきたユーザーロイヤリティの高さが、素晴らしいエンゲージメントを生み出したと感じています。

――長年にわたり格闘ゲームシーンを牽引してきたカプコン様から見て、VTuberが主催するeスポーツ大会やゲーム配信というエンタメにどのような可能性・価値を感じられていますか?

可能性の塊であり、非常に大きな価値があると感じています。私個人が思っていることですが、VTuberさんが「楽しくゲームをプレイ」することを「継続」していただくことで、更に大きな価値が生まれると考えています。ファンのみなさんは“推し”が楽しくゲームをしている所が見たいでしょうし、好きで続けているゲームのイベントを主催するとなれば、更に応援したい気持ちになりますよね。

『STREET FIGHTER 6』はかねてより、ゲームのコンセプトや各種モードを作った意図などをみなさまにお伝えしています。これらをVTuberさんに理解していただけることで、一過性ではなく継続していただける要因に少なからずなっていると思いますし、VTuberさんからも企画アイデアが出やすくなっているのかなとも思います。これこそが単なるコラボではない、「共創」だと思います。VTuberの方々との「共創」は、ゲームの新たな可能性を開く価値があると強く感じています。

3回にわたり、獅白杯の魅力とその舞台裏を紹介してきた獅白杯特集、いかがでしたでしょうか?私たちはこの特集を通して、「獅白杯」がいかにして生まれ、ビジネスとエンターテインメントの新たな可能性を切り拓いてきたのか、その舞台裏に迫ってきました。

獅白ぼたんさんの情熱から始まったこの大会は、多くの企業やタレント、クリエイター、そしてファンの皆様との共創を通じて、eスポーツイベントの枠を超えた、新しいエンターテインメントの形を創り出してきました。

「COVERedge」ではこれからも、カバーの取り組みやその舞台裏、そこから生まれる新たな共創やその価値を紹介してまいりますので、お楽しみに!

©CAPCOM

※本ページに記載されている製品・サービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。