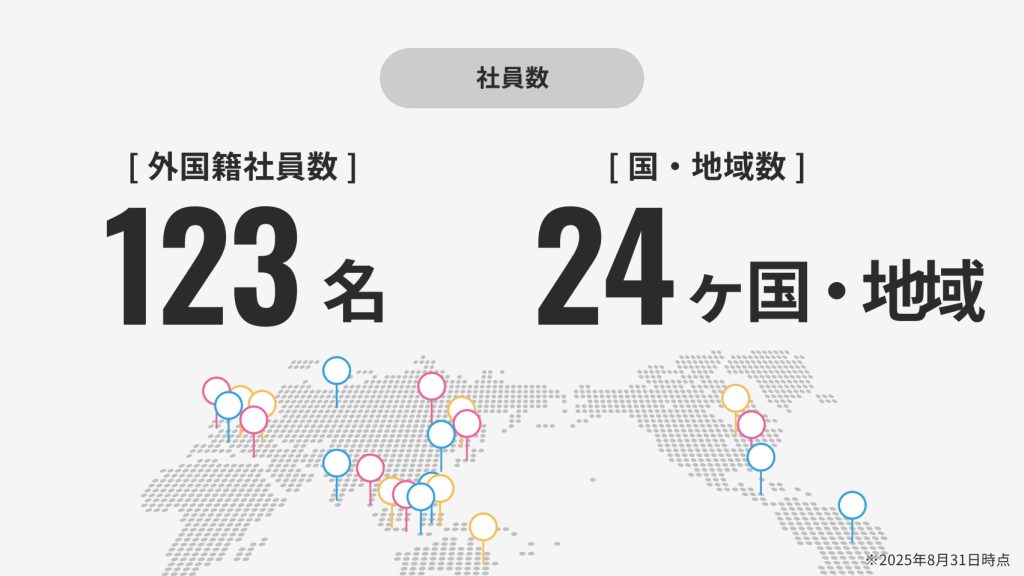

カバーは現在、24の国・地域から集まってきた123名の外国籍社員が在籍しています(2025年8月現在)。割合にして約13.7パーセント。みな、カバーのミッションに共感して集まってきたメンバーです。2020年から事業の海外進出を積極的に進めており、社内のグローバル化はますます進んでいます。

こうした変化の中、誰もが働きやすい環境をつくるため、異文化理解の勉強会やイベントを実施したり、資料や社内のアナウンスを日英併記にしたりと、さまざまな施策が実施されています。今回はグローバルな環境を支える制度の紹介と、その制度を企画・運用する部署の一つである人事部担当者のインタビューをお届けします。

働きながら帰省が可能に「帰省リモートワーク制度」

カバーには、日本以外の国や地域から来た社員をサポートする制度が複数あります。その中でも力を入れて整備しているのが、「帰省リモートワーク制度」と「能力開発支援制度」という2つの制度です。

「帰省リモートワーク制度」とは、実家へ帰省中のリモートワークについて、海外の場合は最大15営業日、国内の場合は最大5営業日認められるというものです。

【帰省リモートワーク制度】

①上半期(4/1~9/30)、下半期(10/1~3/31)のそれぞれの期において、毎年1回ずつ利用可能

②帰省期間上限1か月のうち、リモートワーク可能な期間は、

海外:最大15営業日、

国内:最大5営業日

③前回の帰省リモートワーク制度の利用終了日から1か月以上の期間を設ける

本制度の運用を開始したのは、2022年10月。きっかけは、新型コロナウイルスの感染拡大でした。思うように帰省できない時期を経て、2022年あたりから地方の両親が住む家や自分が育った家といった実家に帰りたいという社員の声が増えてきたのです。その声は、外国籍の社員からも多く寄せられました。

しかし、当時は長期間の休みをとることが難しく、帰省できたとしても数日間の滞在にとどまっていました。特にグローバルメンバーは、実家までの移動時間が長いため、より滞在日数が短くなってしまう傾向があったのです。

そこで、通常業務に支障をきたさない範囲で、帰省先でも業務をおこなえるように、より柔軟に長期間の帰省の機会を得られるようにしたのが「帰省リモートワーク制度」です。

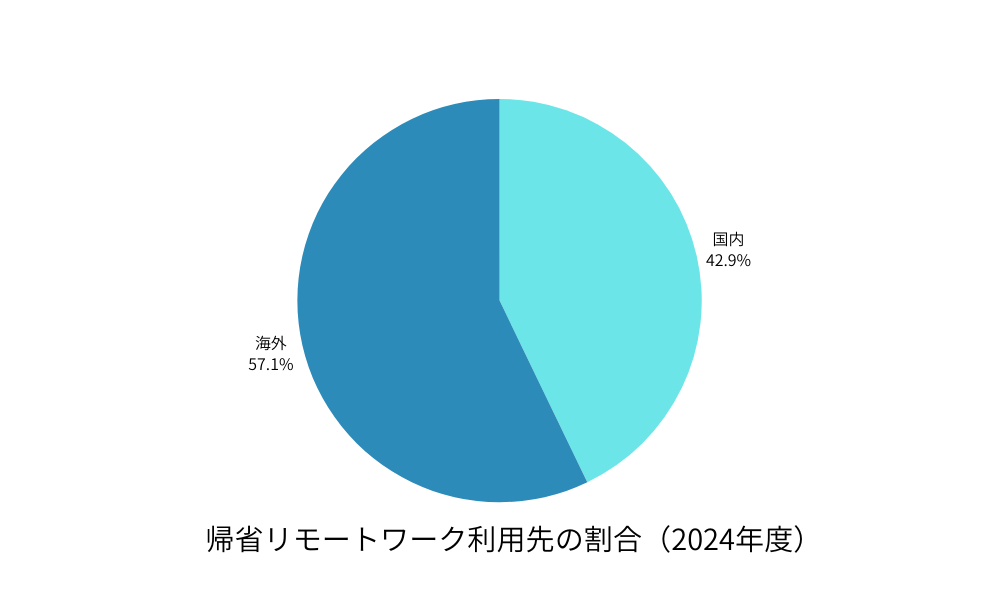

2024年4月からの1年間で、本制度の利用件数は49件。そのうち、帰省先が国内だったのは21件、国外は28件でした。利用者でいうと国内が15名、国外が24名と国外に実家をもつ人の割合が6割近くです。

利用者からは「業務と、実家の家族と過ごす時間の両立ができるようになった」という反響があり、利用したことがない社員からも「社員だけでなく実家の家族にも良い影響を及ぼしている。実用的な制度でうれしい」といった声が集まっています。

【利用者の声】

「制度を利用して、韓国の1年で一番大きなイベントであるソルナル(旧正月)を過ごすため、故郷のソウルに帰りました。家族や親戚が集まる大切な時間を過ごすことができ、地元の大学病院で健康チェックを受けることもできました。海外で働いている勤務者にとって、とても役に立つ便利な制度の一つだと思います。家族や周りの人たちからも、本当に心強い制度だと言われました」(プロジェクトマネージャー職 Kさん/韓国出身)

年間10万円を補助する「能力開発支援制度」

もう一つ紹介するのは、「能力開発支援制度」です。この制度では、年間合計10万円まで、業務に関連する研修などの受講料・資格の受験費用の5割を会社が負担することが定められています。

もともと本制度は2023年9月に「語学学習支援制度」としてスタートしました。2023年当時、社内の外国籍社員の比率が増し、言語や文化の違いからすれ違いが発生することがありました。そこで、社を挙げて語学学習を推進し、日本人メンバーとグローバルメンバーのコミュニケーションの円滑化を図って、グローバルメンバーが働きやすい環境をつくろうとしたのです。

そして、2025年4月からは支援する学習対象を「語学」だけでなく「業務に関連する知識、技術、語学、資格」と広げて、名称を「能力開発支援制度」に変更しました。

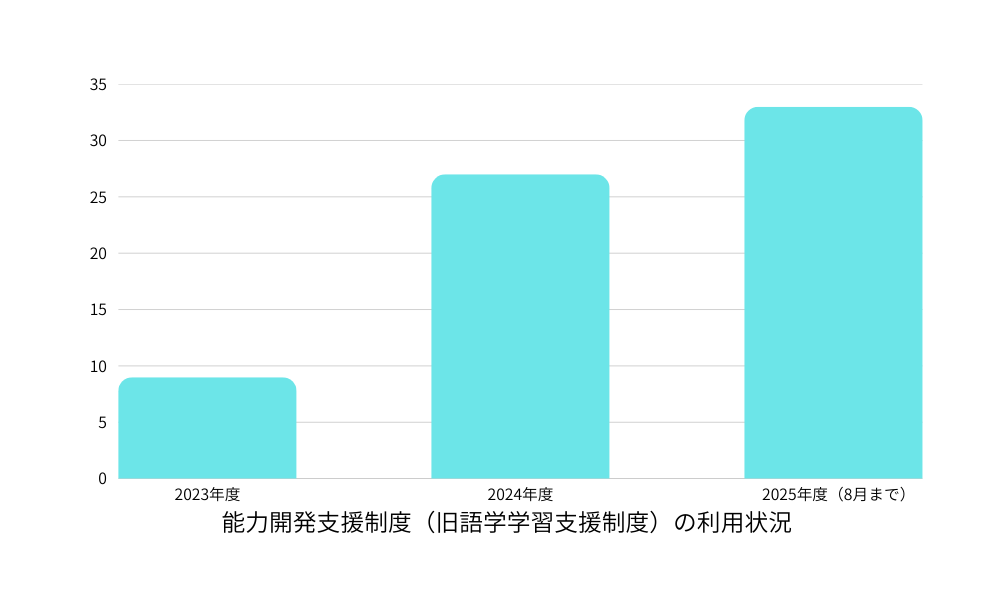

利用件数は2023年度で9件、2024年度が27件、2025年度は8月末時点で33件と着実に増えています。

利用率が一番高いのはやはり語学学習です。また、アニメーション関連、イラスト関連の講座の受講といった、業務に関連する技術や知識の習得や、情報処理安全確保支援士試験、レコーディング技術試験と言った資格取得のためにも使われています。

【利用者の声】

「支援制度のおかげで、新しいことや、興味があったことへ気軽に取り組みやすくなりました。半額補助というのをきっかけに『それならやってみるか』と思えたことがとても大きかったです。海外タレントも所属するホロライブプロダクションとして、タレントさんの配信上での発言内容の理解、またボイスチーム所属なので、翻訳された英語台本がなぜこの単語やイディオムを使用しているかなど、ただ意味を知るだけでなく、それぞれの文化的背景なども併せて学ぶきっかけになっています」(ディレクター職 Tさん/国内出身)

「『FAAS検定』という、ファイナンス知識の基礎を検定するための資格習得に制度を利用しました。金銭面の支援はもちろんですが、自分を伸ばしたいという思いを会社が応援しているという点が大きなモチベーション源になりました」(ディレクター職 Dさん/ マレーシア出身)

誰もが働きやすい環境へーー人事部インタビュー

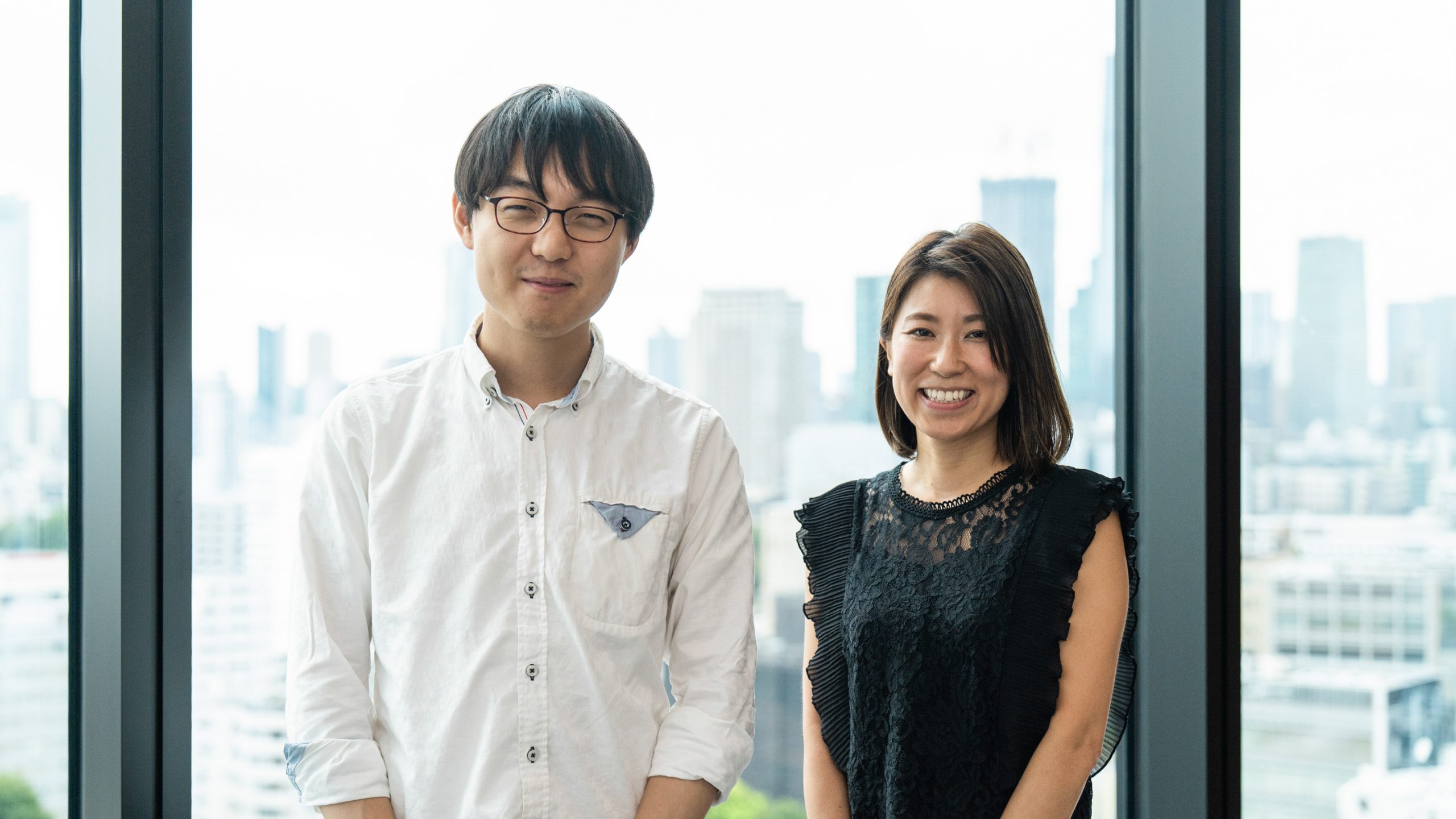

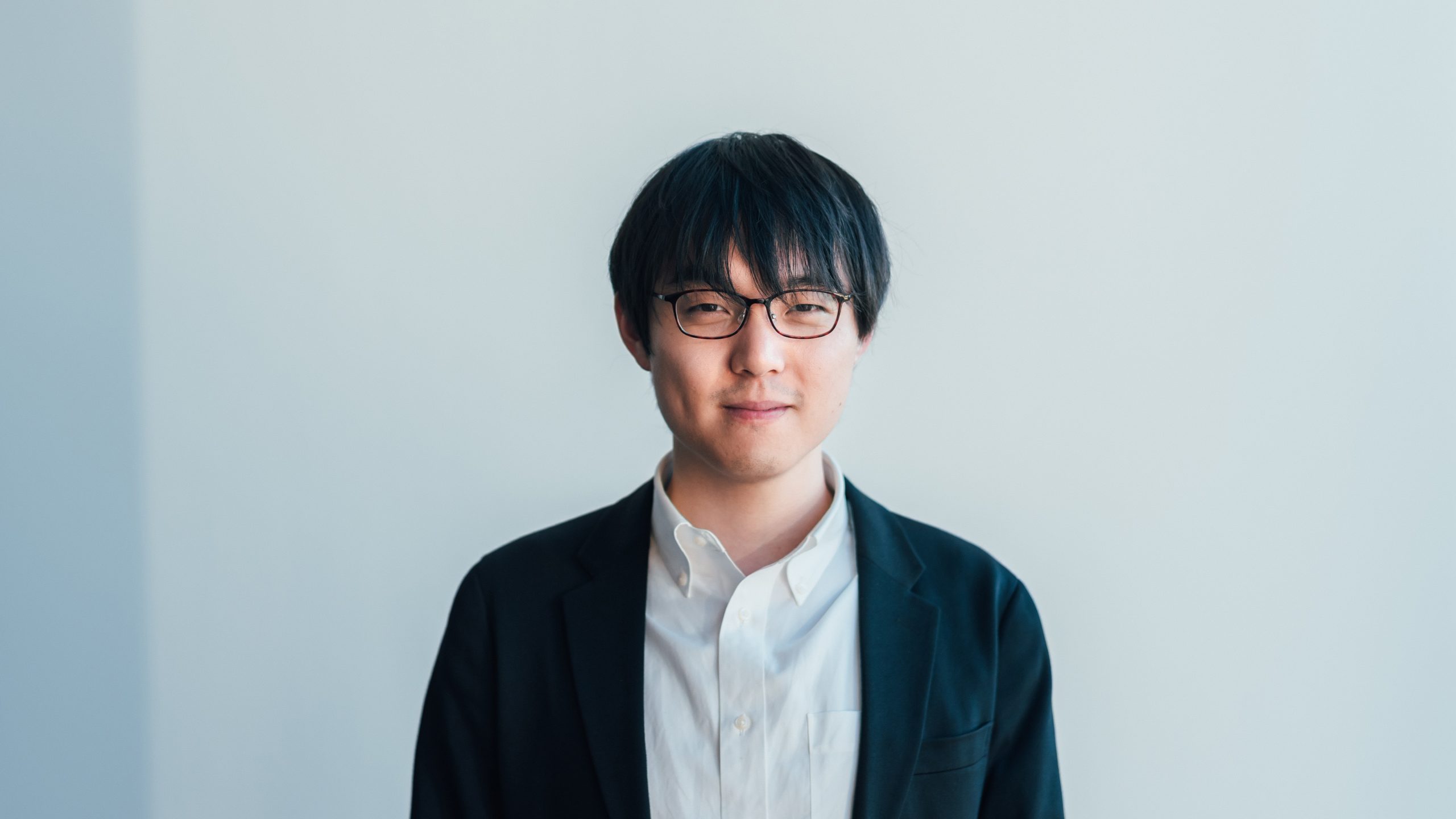

こうした制度を企画、設計、運用しているメンバーは、誰もが働きやすい環境をつくるため、どのようなことを考えているのでしょうか。人事部のロイド・クイントンさん、人事部人事企画チームの小座野春香さんにインタビューしました。

右:ロイド・クイントン(人事本部人事部 グローバル人事)

――お二人は「帰省リモートワーク制度」や「能力開発支援制度」の作成、運用にも関わっていらっしゃると伺いました。

「能力開発支援制度」について補足をすると、語学学習についてはどんな言語でも制度が適用される、というところをお伝えしておきたいです。語学学習というと日本人だと英語を学ぶ、グローバルメンバーだと日本語を学ぶ、というのが真っ先に思い浮かびますが、ホロライブインドネシアがあるのでインドネシア語を磨きたいという希望もあり、その場合はもちろんインドネシア語学習にも適用されます。また韓国語や中国語などを学びたいという要望にも応えています。

「帰省リモートワーク制度」は、ロイドさん自身も活用していますよね?

はい。私はカナダの田舎に実家があり、帰省するとなると移動時間もすごくかかるんです。でも、帰省リモートワーク制度のおかげで、1年に1回は帰省できています。有給を数日しか使わなくても帰れるのはすごくいいですね。この制度は、カバーに入社を決めた理由の一つでもあります。私以外の外国籍の内定者や入社した方からも、この制度はとても魅力的だとよく言われています。

――入社の後押しになるほどの制度なんですね。他に、グローバルメンバーをサポートする制度はありますか?

カバーで働くために外国から来るメンバーに対して、就労ビザ取得のサポートをしています。その上で、移住サポートの制度もつくろうと検討しています。

海外籍の方が就労する際には、住所がないと銀行口座がつくれず、銀行口座は住所がないとつくれない、といった堂々巡りが発生しがちで、複雑な手続きが必要なんです。

日本で家を探して契約すること自体、外国から来た人にとっては非常に大変なんですよ……! でも今後は海外からもハイスキルの人材を採用しようと考えているので、制度面のサポートも充実させていきたいです。

社内チャットも日英併記で。多言語コミュニケーションを基本に

――では、ここからは制度以外の、グローバル人材の働きやすさにつながる施策について伺っていきます。カバーには異文化コミュニケーションを推進する会議体があると伺いました。

C5のことですね。C5はCover Cross Culture Communication Clubの略で、2024年夏頃に発足しました。

私たちも参加しています。海外メンバー比率が多い外部企業でCEOを務めていた方をアドバイザーに迎え、他に翻訳を担当するローカライズチーム/ブリッジチームのメンバーや業務改善支援チーム内部監査室 連携推進チームのメンバーなどが参加しています。

カバーに集まる人って、国籍だけでなくバックグラウンドとなる業界もアニメーション、ゲーム、音楽など多種多様なんです。そうしたいろいろな文化を理解し合って、みんなで歩み寄るようなコミュニケーションの促進と連携を進めていきたい。そうした思いで立ち上がった組織体がC5です。

――C5ではどのようなことをおこなっているのでしょうか。

いろいろありますが、1)多言語で業務遂行できる環境を整える、2)多言語環境に沿った社内ツール、ルールブックの整備をする、というのが大きな仕事ですね。

1)でいうと、社内チャットツールの日英併記を進めています。全従業員向けのチャンネルがあって、そこは基本的に日英併記での投稿をお願いしています。情報システムチームが、のスタンプを押すと日本語を英語に、英語を日本語に翻訳してくれるボットを入れてくれ、そういったツールを使いながら、簡単に多言語でやり取りできるようにもしています。

2)は、マニュアルの翻訳などですね。社内では、さまざまなマニュアルを作成・管理しているのですが、どうしても日本語が先行してしまう。それを、使う頻度が高いものから英語への翻訳を進めています。

また、月1回の全社ミーティングは、通訳を入れて、英語音声でも日本語音声でも聞けるようにしています。社内の通訳チームが同時通訳をしてくれているんです。

――先ほど、翻訳や通訳をおこなう専門のチームがあって、C5にも参加されているという話がありましたね。

はい。社内資料の日英翻訳を担当するブリッジチーム、外部に発信するコンテンツの翻訳全般を担当とするローカライズチームがあります。こうしたチームができるまでは、全社ミーティングの準備がとても大変でしたね……。

専任チームができる前は社内資料やちょっとしたタレントコミュニケーションなど各部署のバイリンガルの方ができる方がボランティア的に翻訳をやってくださっていたんですよね。お願いされてやむをえずに引き受けていらっしゃるケースがあり、業務上の負担になっているという課題を抱えていました。また、日本語では主語や目的語が省略されることも多く、そこに機械翻訳を使うことで、誤訳に通じるケースもありました。今はSlackに専用のチャンネルがあって、そこで正式に翻訳を依頼する仕組みが整っています。

「ちょっと難しい」は伝わらない? ハイコンテクストとローコンテクスト

――他にC5でおこなっている異文化コミュニケーションの連携に関する施策はありますか?

昨年度は、Lunch & Learnという、昼食を食べながらコミュニケーションについて学ぶ勉強会を実施していました。これは、異文化理解に関する研修があったほうがいい、という声から生まれたんですよね。

C5が立ち上がる前の失敗談なのですが、社内メンバー向けにビジネスマナー・スキル研修を実施しました。基本的に日本の研修会社で提供されているビジネスマナー研修は日本で一般的とされている暗黙知等が深く関係してくるため、どのような内容にするべきかすごく悩みました。

また、一言で日本国籍/日本国籍以外と言っても日本での社会人経験や年数によって受けるべき研修の内容が違ってしかるべきだったにもかかわらず、一概に日本国籍の方はこのような研修をしたらいいだろう、日本国籍以外の方はこのような研修にしよう、と設計してしまいました。こちらも自分自身のアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)によるものだなと反省しました。

日本はハイコンテクストな文化に慣れている人が多いと感じますね。みんなが同じ前提を共有していて、暗黙の了解で成り立っている部分が多い。でもハイコンテクストなコミュニケーションは、同じ前提を持っていない人に対しては通じないケースがあります。

ローコンテクスト文化では、前提知識がなくてもわかるように明確に伝え合うことが求められます。弊社はテキストコミュニケーションが多いので、ハイコンテクスト文化だと「全部書かなくてもこれくらいわかってくれるだろう」と思いがちなのですが、そこに落とし穴がある。

簡単な例でいうと、何かを依頼した時に、日本語で「ちょっと難しい」という返事をされることがあります。長く日本で働くとわかってくるのですが、これはつまり“NO”ですよね。でも、日本以外のローコンテクスト文化だと「できない」と言われていないので、「可能性があるんだな」「引き受けてくれるのかな」と思ってしまうんです。

――すごくわかりやすいです。そうした文化の違いですれ違いやトラブルが起こってしまうんですね。

そこから、異文化理解を促すような研修や文化醸成をしていくことが重要だと考えるようになりました。また、リモートワークの方も多い弊社では、テキストでしか話していないと相手の顔が見えず、どんどんコミュニケーションに壁が生じてしまう、と感じていたため、、もっとラフなコミュニケーションの機会を増やしたらいいよねという話になり、TGIFというイベントが生まれました。

――TGIFはどのようなイベントなのでしょうか。

TGIFは“Thank God It’s Friday”の略で、日本で言う「花金」みたいな意味を持つ言葉です。Google社がこの名を冠した全社ミーティングをカルチャーに取り入れており、IT系企業では開催しているところが多いですよね。カバーのTGIFは社内の一室に食べ物とドリンクを用意して、コミュニケーションを取れるような場を設けています。

端的に言うと交流会ですね。うちの会社はSlackベースでのテキストコミュニケーションが多く、対面のコミュニケーション、特に業務外での対面コミュニケーションの機会が少ないんです。そこで、グローバルメンバーと日本メンバー、他のチームのメンバーと交流するためにTGIFを始めました。カバーのバリューの一つに「枠を越えて結集する」というものがあります。このバリューを発揮するためにも、こうしたさまざまなメンバーが集まる交流会が必要だと考えたんです。

乾杯の挨拶や司会は英語と日本語両方でおこなって、日英両方でコミュニケーションが取れる場を目指しています。1回目は、日本人メンバーに「TGIF」という言葉の馴染みがなかったのもあって、参加者がほとんどグローバルメンバーだったんですよ。2回目以降は誰でも参加できる交流会だということを周知して、日本人メンバーにも多く来てもらうことができました。

2回目は120人くらい集まって、用意した食事が足りないくらいでした。グローバルメンバーと一口に言っても、英語圏、アジア圏などさまざまなところから来ているので、グローバルメンバー同士でも新しい交流が生まれていたようです。ただ集まって食べ飲みするだけでなく、質問を促す「コミュニケーションビンゴ」など、交流を促進する仕組みも取り入れています。

ミッションに共感する人が、一体感を持って働ける職場環境をつくる

――カバーに集まるグローバルメンバーの特徴はどのようなものでしょうか。

VTuberなどの日本製のエンターテインメントやコンテンツに強い関心を持っている人が多いですね。そうしたエンターテインメントを自分の出身地に限らず世界中に広めたい、このカルチャーで世界中の人とつながりたい、というカバーの「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」というミッションに共感している人たちが集まっていると感じます。

――では最後に、カバーに興味があるグローバル人材や、グローバルな職場環境で働きたいと思っている方へのメッセージをお願いします。

カバーのミッションについて、人事としては、世界中のどのようなバックグラウンドから来た人でもこのカルチャーを全力で愛せる環境をつくる、という解釈もできると思っています。多種多様なメンバーが一体感を感じられるような企業文化や職場環境をつくっていきたいですね。

あと異文化理解の一歩目は、自分を知るというステップなんです。全社的にそうしたことを学ぶ機会を、研修を含めて設けたい。自分を知ることは、さまざまな文化的背景を持つ人達と接する時に、きっと役立つはずです。

日本は一般的には「察する」文化で、ハイコンテクスト文化であると言われます。たしかにその文化の元に成り立つコミュニケーションは慣れている人同士だと楽なんです。でも、そこにとどまっていては「世界が愛するカルチャー」にはたどり着けない。カバーのミッションを達成するためにも、慣れた環境から飛び出して、さまざまな文化的背景の人達が働きやすい、全ての人が活躍できる会社にしていくことが大事だと思っています。ミッションに共感してくださる方はぜひ、一緒に働きましょう。