アクリルスタンドやぬいぐるみなど、推し活をより楽しくするグッズたち。カバーでも、ホロライブプロダクションや会社の成長にともない、グッズの取扱量は年々増加し、ニーズも多様化しています。

一方で、安定的にファンの方へグッズをお届けし続けるためには、物流体制の強化が求められる状況でした。そこで2024年8月から本格的な物流改革がスタート。新物流センターの運用を開始するなど、本腰を入れて物流改善に取り組んでいます。

商品企画・コマース領域を管掌し物流改革に取り組む前田執行役員が協力を仰いだのは、“物流業界のプロフェッショナル”である吉野宏樹さんです。企業向け間接資材の通販事業トップである株式会社MonotaRO(モノタロウ)の物流部門を率いた吉野さんをアドバイザーに迎え、一体どのような改善施策を実施しているのでしょうか?

今回は吉野さんと前田執行役員に、改善計画の概要や、今後の構想について詳しく伺いました。

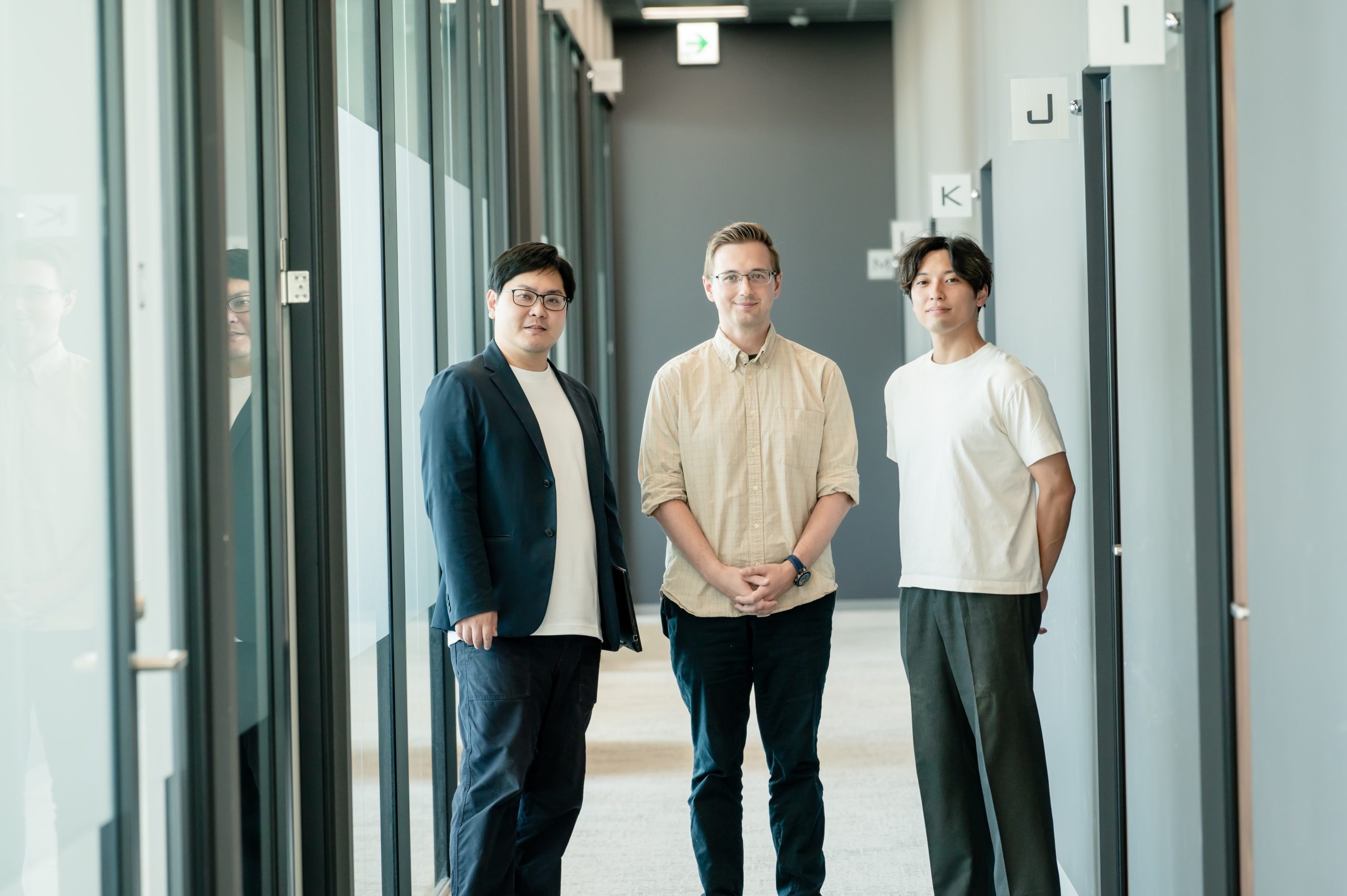

吉野宏樹

L2コンサルティング株式会社/代表取締役

⽇本出版販売株式会社、楽天株式会社、株式会社シグマクシス等でロジスティクス戦略、プロセス・サービス設計、コスト最適化など一貫してロジスティクス領域に従事。2014年より10年間、株式会社MonotaROの物流管掌執⾏役として、複数の⼤規模物流センターの⽴ち上げを含む物流拠点ネットワークの構築、通算1,300台を越えるAGV導⼊など⾃動化を促進し、需要予測、在庫配置、顧客サポートなどオペレーション機能全般をリード。GROUND株式会社取締役副社⻑を経て、2025年L2コンサルティング株式会社の代表取締役に就任。

前田 大輔

カバー株式会社/執行役員 MD・EC・物流管掌

住友商事にて複数のインターネット事業の立ち上げに携わり、その後、爽快ドラッグマレーシア、モノタロウインドネシアの社長を歴任。帰国後、ラクスルに転じ、印刷集客事業執行役員等を経て2024年カバーに執行役員として参画。

“物流のプロ”を迎えて取り組む物流改善

―まず初めに、カバーの物流改革へ吉野さんが参画されたきっかけについて伺えますか?

私が前職で吉野さんと一緒に仕事をしていたこともあり、カバーの物流について相談に乗っていただいていたのがきっかけですね。

私は2024年7月にカバーに入社したのですが(→参考記事)、入社前から物流プロセスに課題があることは聞いていました。急激なスピードでプロダクションおよび会社が成長したため、物流プロセスの整備が充分に追いついていないという状況だったのです。

そこで吉野さんに相談し、物流改革全般のアドバイザーに就いていただくこととなりました。

―吉野さんはカバーに参画することについてどのような思いでしたか?

相談を受けた当初、カバーやVTuberについて未知な部分があったので、まずは情報収集を行いました。そこでグローバルに拡がる新しいエンターテインメントであると知り、ワクワク感を感じながら参画することになりましたね。

―おふたりはECや物流領域で豊富な知見や経験をお持ちですが、カバーの物流をご覧になって率直にどのように感じました?

シンプルですが、サプライチェーン(製品やサービスが消費者の手元に届くまでの一連の流れ全体)が長く、難しいビジネスだと感じました。

リードタイム(注文してから手元に届くまでの期間)の長い商品を豊富に扱ううえ、タレントさんの記念日やイベントに連動して物流量が急激に変動したりと、波動※1の影響も大きいのが特徴的です。

一方で物流プロセスにおいては、改善の余地は十分にあると思いましたね。

※1:季節や社会情勢、イベントなど多様な要因により物流量が変動すること

物流には共通して見るべきマネジメントの視点が3つあります。

まずは「物流拠点の規模や場所」、次に「システムや物流設備におけるIT技術」、そして「組織」です。

これらを総合的に見ると、カバーの場合は企業自体が急激な成長途上であるため、全般的な改善が必要だと感じました。

海外物流の最適化を見据えて、中期的な改革に取り組む

―それでは改革内容について深堀りさせてください。マーチャンダイジング領域が拡大していく中、どのように改善を進めていくのでしょうか?

前提として、私たちは物流に関して4象限で捉えています。

ファンに対する個人向けの物流と、店舗・ポップアップなど法人向けの物流があり、それぞれ国内/海外で分けています。

現在、海外法人向けは規模が大きくないものの、海外個人向けに関しては一定の取引量があり、現在は越境ECを通じて、国内物流と同じ倉庫から発送しています。

ただ、その倉庫が国内に分散しているうえに、商品を届ける配送パートナーも国内外でバラバラという状況が課題として浮上していました。

―なるほど。そこで新物流センターへの集約となるのですね。

まさにそうですね。改善の第一段階として、倉庫を集約(→参考記事)して運用効率化を図り、その次に配送パートナーに関して交渉を進め、改善を進める計画です。

―段階的な改善計画となっているのですね。各フェーズについて詳しく教えていただけますか。

プロジェクトは三つのフェーズで考えています。

第一フェーズは倉庫の集約、続く第二フェーズは国内向けの配送サービスレベルの高度化で、まさに現在進行形で進めている取り組みです。最後の第三フェーズは海外サプライチェーンの高度化で、ここまでに2年程度かかると見ています。

まずは昨年8月のプロジェクト開始から約1年かけて倉庫集約を終えたので、これから1年かけて配送や生産性改善に取り組みつつ、海外物流の効率化に着手する予定です。

今回の倉庫集約に伴い、パートナー企業の再構築も行いました。

カバーの将来を左右する重要な判断でしたのでコンペを行い将来性、競争力などの点から公平に判断をしました。

これからの成長に向けて、中長期的に信頼でき、ともに成長できるパートナーと手を組むことは不可欠です。

今回私も選定に携わったのですが、こうした部分をお任せいただいたことは非常に光栄なことだと思っています。

―パートナーも決まり、これからに向けた物流の体制構築が進んでいるのですね。

ファンの方のことを考えると、物流領域だけの改善ではまだ足りない。

いいものを作り、それを早く安く届けるQCD(Quality・Cost・Delivery)が重要です。

そこで体制構築に関しては、社内組織の整備も進めているところです。

社内にSCM(サプライ・チェーン・マネジメント)部を設立し、グローバル調達や原価管理、生産管理、品質管理のプロ人材の参画が進んでいます。

倉庫集約によるスケールメリットで効率化が加速、ファンの体験価値を向上へ

―6月に新たな物流センターの単独運用が本格的にスタートしましたが、ずばり倉庫を集約した狙いは何でしょうか?

今回新たな物流センターに倉庫を集約した理由は、拠点一元化によるスケールメリットを活かしたいという狙いがあります。これによりコストの抑制やサービスレベルの統制、マネジメントの標準化を進めることができます。

注文量や物量が少ない時は、倉庫が分散していても対応可能ですが、規模が大きくなると運用効率が悪くなります。たとえば倉庫分散によってコストは増えますし、欠品もおきやすくなる。また業務の標準化も進まず、サービスレベルのコントロールが難しくなるのです。

もちろん今後、物量の増加やお客様の居住地域に応じて、拠点を増やすことがあるかと思います。ですが現段階では倉庫集約により、業務の効率性や正確性を向上させていきたいと考えています。

―業務の最適化を進めていくとのことですが、先ほど言及されたようにカバーの物流はタレントさんの活動と密接に関わっていて、物流量の変化も頻繁に起こります。その難しさについてはどうお考えですか。

タレントさんの記念日などに連動して大きくなる波動に関して、波動の高いところで構えるか、それとも低いところで構えるかは本当に難しい判断ポイントですね。

ピークに備えれば平時は余剰が発生しますし、低いところで構えていたら溢れてしまいます。データを分析しながら、バランスを取っていくのがこれからの課題ですね。

波動をまともに受けるとバランスを取るのは困難ですが、カバーでは予約受注の商品も多いので、その商品の出荷までに準備を整えて、できるだけ平準化していくことはできると思います。

ただしその場合、平準化のために時間を使い納期が伸びるという問題も発生します。ここを短くするために作業を自動化してスループット(単位あたりの処理量)を上げることが重要と考えています。

―拠点集約によりどのようなメリットが生まれるのでしょうか。

商品が物流センターに届いてから配送業者さんへ引き渡すまでは、次のプロセスが発生します。

検品→棚入れ→在庫保管→ピッキング→仕分け(複数商品がある場合)→梱包

これはどんな商材、どんな規模の拠点でも変わりません。

そのため倉庫が集約されるとスケールメリットが生まれるわけです。設備を高度化・機械化することで作業の効率性は一層高まりますし、リードタイムや品質も上がっていきます。

倉庫内のリードタイムが上がる分、商品をお届けする期間も短縮できると見込まれます。これはファンの方にとって大きなメリットとなるでしょう。

またこれまでは倉庫分散による出荷コストや倉庫の販管費がかかっていましたが、一元化によりコストカットが見込めるので、自ずとファンに還元できる余地が生まれると思います。

法人向けにも、前向きな視点はありますね。たとえば倉庫が集約されたことによって、トラックの配送便数そのものが減りCO2削減にもつながりますし、脱プラ対応、リターナブル容器の活用、梱包材の軽量化なども出来ると考えています。

物流センター内の自動化・ロボット化を推進し、管理システムも刷新

―吉野さんはマネジメント観点での重要な要素として、設備のIT技術面を指摘されていました。

経験上、自動化・システム化を進めないと先の成長に耐えられなくなる限度は、1日の出荷物流量が3,000〜4,000件を超えた時と見ています。

カバーも急成長の中で設備レベルの向上が必要になっていましたが、どのタイミングにおいても「どこまで高度な設備を備えるか」は難しいポイントです。巨額投資で最先端の高度な設備を作っても、需要や現場レベルがいつ追いつくのかは分からない。そのため償却の負担を考えつつ、成長に応じて段階的に設備のレベルを上げるというのが基本的な考え方ですね。

―新しい物流センターに取り入れた技術やシステムについてご紹介いただけますか?

物流センター内では、商品の仕分けや梱包の作業工程において、ロボットによる自動化を進めています。

また、より高度なオーダーマネジメントを実現するために、注文管理システム(OMS)と倉庫管理システム(WMS)を刷新しました。それらと基幹システムをつなぎ、リードタイムや在庫管理を効率化して、在庫状況などをより管理しやすくすることが狙いです。

倉庫内の業務効率化、品質改善、リードタイムの短縮化を目指して、日々ー丸となって取り組んでおります。

―物流の最適化についてはどのように取り組んでいらっしゃいますか。

物流オペレーションの企画から実行まで、現場改善をパートナー企業ととも進める仕組みを整備しています。現場の状況をデータで可視化・共有することもその一つで、企画側と実行側がシームレスに連携することを意識しています。

そうですね。「委託先に丸投げで現場で何が起きているのかわからない」という問題はよくありますが、カバーは社内外との情報共有には非常に力を入れています。

お客様からの注文データ、在庫データ、それに現場の作業状況をデータで可視化してKPIを設定すれば、常にその状況を見ながら双方が協力して改善に取り組むことができます。その部分で、先ほどお話しした「中長期的にともに成長するパートナー」という役割が大きくなりますし、オペレーションの最適化も進むでしょう。まさに、ここから改善サイクルに入ると見ています。

カバーの物流は事業成長の柱、使命はタレントの体験価値を3次元で届けること

―カバーが抱えていた物流課題について、ファンの方からどのようなお声があったのでしょうか。

ファンの方から様々なお声いただく中、多く寄せられていたのが「遅い」というご意見です。ほかにも「記念日に合わせた配送指定日に送られてこない」といったものや、海外からは配送料に関するお声もありました。

これらの問題は運営側もしっかり把握しており、対応の優先順位はありますが、今回のプロジェクトを土台として、一つひとつ改善していきます。

―カバーにとって、物流改善はどのような価値があるとお考えですか?

カバーの売上の約半分はグッズの売上によるものです。ではグッズにどのような価値があるかといえば、バーチャルな世界で活躍するタレントさんにおいて、3次元の価値を提供しているのがグッズなのです。そういう意味でグッズは、カバーから価値を提供する非常に大事な存在であり、ファンとのコネクションを維持し続けるために欠かせないと考えています。

そして物流は、大切なグッズをファンのもとへ届けるプロセスを担っています。この分野を改善することは、ファンの体験価値の向上につながりますし、物流はカバーの事業成長を支える基盤であると考えています。

多くの方々は「今日ECで注文したものが明日届く」ということを、当たり前と思っていらっしゃるかもしれませんが、物流業務のレベルが成熟していないと、間違った商品を配送したり、注文してから手元に届くまで時間がかかってしまう。こうした事態を防ぐためにも、リードタイムの短縮や正確性の実現といったオペレーションの工夫は欠かせません。

このようなことをふまえると、物流改善がカバーの事業のサービスレベルに貢献できる領域は非常に大きいと思います。今回、正確性と効率性の向上を目的に実施した倉庫集約により、QCD全般の向上が見られます。今後さらに運用を洗練させていくことで、より多くのファンの皆さまのご期待に応えられる基盤として成長していくと思います。

―物流改善プロジェクトを進めるうえで、カバーならではの難しさや挑戦があれば教えてください。

予約品と在庫品を同時にお届けするためのオーダーマネジメントは、カバーならではの難しいポイントだと思います。予約商品と注文在庫を同時に配送する場合、注文引当を行って在庫を確保してから予約商品と一緒に梱包作業に入るなど、プロセスが複雑になるので、そこをいかに効率化するかがポイントになります。これらはカバーの物流ならではのチャレンジですね。

将来の話になりますが、グローバルサプライチェーンの設計・効率化もカバーの挑戦領域だと思います。現在は海外のファンがグッズを購入する場合、越境ECになりますが、将来的には海外に生産拠点を持つなど、サプライチェーン全体を戦略的に設計しなくてはなりません。

グローバルサプライチェーンが構築できれば納期がかなり削減されるので、ファンの皆さんの満足度向上にもつながると思っております。

今回の物流改善プロジェクトは、それらに向けた第一歩として大きな意味を持つかと思いますね。

―ありがとうございます。最後に今後の構想についてもお聞かせください。

グローバルサプライチェーンについて説明したとおり、今後は世界中でグッズを製造・販売していこうと考えています。そこで世界中のファンの方に喜んでいただくためにはサプライチェーンの最適化が必要ですし、そのためにシステム化・自動化による改善は続けていきます。

一方で国内物流に関しては、今後ますますESG(Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の3つの観点から企業の持続可能性や社会的責任への取り組みを評価する指標)を考慮した物流の仕組みが求められてくると考えています。配送資材の削減や梱包の簡易化・最小化といった取り組みが必要ですし、倉庫集約によるエネルギー削減も強化しながら、ファンにも地球にも優しい物流の仕組みを整えていく所存です。

物流の未来を考えると、やはり社会課題となっているのが担い手不足ですよね。これは物流に限らず、どの業界でも大きな課題となっています。

その一方で、自動化設備やソフトウェアの高度化など、人手を省力化しながら効率的に運営するための物流テクノロジーは急激に進化しています。こうしたITやシステムをかけ合わせながら、ニーズに応じて効率的なオペレーションを作っていくことが最も基本であり、大切なことだと考えています。

物流センターに新たなテクノロジーを導入するのは一朝一夕ではできないので、事業と二人三脚で進めながら、将来的な予測を立てて仕組設計を進められればと考えています。